2025年4月30日

「公表 ちょっとその前に。炎上防止に関するいくつかの視点」

弁護士 岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

SNSの普及に伴い、炎上が日常茶飯事となりました。年間の炎上件数が1000回を超えるとの報告もあるようです。エンターテインメントでの表現のほか、多くの広告宣伝などでは、消費者の注意を引く表現が用いられ、その表現に違和感を抱いた消費者の投稿が、炎上の契機となり得ます。SNSへの投稿は、「この表現は嫌い」といったつぶやきに過ぎないこともありますが、「不適切な表現だから、やめるべき」といった、正義感に基づくこともあるようです。

今回は実に壮大なテーマを選んでしまいましたが、広告表現などの炎上について検討します。

1. 炎上事例

最初に、広告表現などに関する炎上事例をいくつか取り上げます。炎上の規模、社会的影響などではなく、単に個人的に記憶に残っているものを選んでいます。既に公式サイト等から消されているものもあり、具体的な表現にご関心があれば、お手数ですが、ご自身で検索してみてください。

配達員の男性が女性から荷物の受領印をもらおうとする一方、女性は「今すっぴんで顔を見られたくない」として対面を拒否する場面を、コメディータッチで描いたプロモーション動画です。「女性をばかにしている」などの声が上がり、動画が削除され、謝罪コメントを出す結果となりました。

横浜アリーナでのライブイベント「PERFECT HALLOWEEN 2016」における欅坂46のメンバーの衣裳が、「ナチスの制服に酷似している」と批判を受けました。翼を広げた鷲の紋章付の帽子、黒いマント、ワンピースのデザインやボタンの配置などが、ナチス将校等を連想させるものでした。

ファッションブランドBALENCIAGAのキャンペーンで、テディベア型のハンドバッグを持った幼児の写真が利用されました。このテディベアは、首輪や手首の拘束具などのボンデージギアを着用しており、児童虐待などとの批判を受けました。

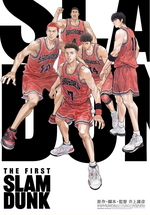

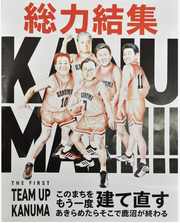

栃木県のある市長選挙のポスターにおいて、映画SLAM DUNKのポスターと構成が似たパロディ画が掲載され、「あきらめたらそこで鹿沼が終わる」など、漫画と似たキャッチフレーズも掲載されていました。(見解は分かれていますが)著作権侵害である、人気漫画を政治に利用しているといった批判をよびました。

マクドナルドのフライドポテトのプロモーション動画において、いくつかの場面でAIモデルが登場しました。「気持ち悪い」、「買う気がしなくなった」などの批判があったものの、同社の広報部は、「時代にそった内容のテレビCMやSNS投稿を心掛けています」とコメントしました。

2. 炎上しやすいテーマ

上記のほかにも、炎上事例は無数にあります。そのテーマも様々ですが、炎上しやすいテーマには、例えば以下があります。以下のテーマを取扱う場合には、炎上を避ける観点からは、具体的な演出や表現について、より慎重な検討が必要といえるでしょう。

| 例 | |

| 権利侵害 | ・著作権侵害、商標権侵害 ・肖像権侵害/パブリシティ権侵害、プライバシー権侵害 |

| その他の法令違反 | ・景品表示法(グリーンウォッシュ、ステルスマーケティング) ・薬機法、食品衛生法 などなど |

| ジェンダー・性表現¹ | ・性別や役割に関するステレオタイプ ・セクシャルハラスメントと解釈されるような表現 ・性にまつわる表現 ・子供の有無、育児 |

| 幼児 | ・幼児を性の対象とするような表現 ・児童虐待を彷彿とさせる表現 |

| 差別・偏見 | ・国籍、人種、民族、宗教

・LGBTQ+ ・障害者 |

| 文化の無理解 | ・他国の文化の軽視又は誤解 ・海外のタブーに触れる表現 |

| 差異 | ・地域、方言 ・年齢 |

| 社会問題 | ・環境保護、動物虐待 ・メンタルヘルス ・病気、災害、戦争、犯罪行為 |

| 政治 | ・政党、政治家、政策 |

少し補足しておくと、「文化の無理解」に関連した炎上事例として、Kim Kardashian氏の「Kimono」、JUNYA WATANABE MANのコレクション(メキシコのサラぺ柄をモチーフにしたもの)などがあります。他国の文化を取り扱うことは、特にファッションなどの分野では「文化の盗用」などといわれ、しばしば批判の対象になっています。

他者の文化を取り入れることは、表現の幅を広げることにもなる上、リスペクトに基づく場合もあり、負の側面だけではありません。ただ、文化の盗用への批判は、植民地主義的な搾取構造や社会的弱者の文化が踏み荒らされることへの危惧感が根底にあるようで、社会的強者(マジョリティー)が、社会的弱者(マイノリティー)の文化を利用したような場合に問題視されやすいようです。

また、SDGの取組みもあり、「地球にやさしい」、「サステナブル」といった環境への配慮を訴求する表現が用いられることがあります。しかし、環境関連の表現は、企業が環境に配慮しているように見せかける行為やその慣行が、グリーンウォッシュなどとして批判の対象にもなり得ます。「グリーンウォッシュ」とは、「欠点を隠して良く見せる」という意味の「ホワイトウォッシュ」と「グリーン」(環境)を組み合わせた造語です。

環境関連に関する表示も、他の表示と同様に、事実に反し、消費者を誤認させるような場合には、景品表示法などの各国の法令違反ともなり得ます。日本におけるグリーンウォッシュの事例は多くはありませんが、消費者庁は、2022年に、「生分解性」を標榜していたプラスチック製のレジ袋、カトラリー等に関する表示が「優良誤認」にあたるとして、10社に対して措置命令を行いました(レジ袋、カトラリー、釣り用疑似餌、エアガン用BB弾)。

上記の表のように、権利侵害その他の法令違反だけでなく、それ以外の表現についても炎上の原因となり得る点が、炎上の難しさの一つです。ただ、特に炎上の事後対応の際に顕在化しますが、広告表現が、著作権、商標権などの権利を侵害する場合には、権利者から、その広告表現の差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。また、このような請求がないような場合であっても、コンプライアンスの観点からは、権利侵害その他の法令違反となる広告表現は継続できず、中止や修正を余儀なくされる事態ともなり得ます。

このため、ある広告表現における権利侵害その他の法令違反の有無は、その広告表現の継続の可否に関わる重要事項です。

3. 炎上防止の視点

あるモニター調査によると、炎上の参加経験者は、インターネットモニター約2万人(性別、年齢、居住地域の偏りを排除したもの)の約1.1~1.5%に過ぎず、また、積極的な炎上参加者のプロフィールとして、年収が多く、ラジオやソーシャルメディア、掲示板をよく利用し、インターネット上で批判しあってもよいと考えている、子持ちの若い男性といった属性が得られたようです²。

この調査結果を踏まえると、広告表現の炎上は、あらゆる人々やテーマが関係するわけではなく、完全な私見ではありますが、炎上リスクは以下の要素に分解できそうです。

表現の不適切性 × 特定者層の関心 × 社会の共感

表現の不適切性とは、著作権、商標権などの権利侵害、景品表示法、薬機法などの法令違反のほか、上記の表に挙げたようなテーマに関する表現が不適切な場合を含みます。表現が不適切であればあるほど、炎上となりやすいでしょう。

また、特定者層の琴線に触れるテーマ、表現などについては、SNSなどで批判的に投稿され、それが繰り返される可能性が高く、その意味では、例えば、ジェンダー、宗教、政治など、特定者層に強く響く、二項対立になりやすいといったテーマは、相対的に炎上のリスクが高いといえそうです。

さらには、社会の共感とは、特定者層が行った投稿等に対する世間一般の共感です。例えば、ジェンダー、子供など、多くの人にとって身近なテーマである、人気コンテンツ、知名度の高い企業などが対象であるなど、特定者層の投稿におけるテーマ、文面などが社会の共感を呼びやすい場合には、延焼のリスクも高いように思えます。

このうち、広告表現において企業がコントロールできる要素は、表現内容のみかもしれず、したがって、炎上防止には、表現内容に火種となる不適切表現を含まないことが有益でしょう。炎上は、ある表現を攻撃したいがために、著作権侵害その他の法令違反をスケープゴート的に指摘している場合もありますので、権利侵害その他の法令違反のスクリーニングはそのリスクを軽減する効果も期待できます。

具体的な方策としては、例えば、性別、年齢、信条など、異なるバックグラウンドや視点から、不適切表現の洗い出しを行うことが挙げられます。ただ、炎上を恐れるがあまり、表現が過度に委縮すると、消費者に届けたいメッセージも届きません。これは、著作権などの権利侵害に関する洗い出しについても同様です。少しだけ著作権に焦点を当てますが、「パクリ」と感じられる範囲は、法的に著作権侵害とされる範囲よりも広いのです。

例えば、2020年には、自民党の改憲ポスターのイラストが、Noritake氏のイラストに似ているとして、炎上しました。確かに作風は似ていますが、構成その他の具体的な表現が異なるため、著作権侵害とまではいい難いように思えます。作風はアイデアの1つであって、似た作風の作品を制作したとしても、具体的な表現が異なれば著作権侵害にはならないのです。最近、ChatGPTでは、ジブリ風画像、ディズニー風画像などの●●風画像が流行っていますが、この●●風画像も、(中には具体的な表現がジブリやディズニーの画像と似た画像もありそうですが)作風の類似に留まり、具体的な表現が似ていなければ著作権侵害にはなりません。

|

|

| Noritake氏の作品(例) | 改憲ポスター |

また、冒頭のSLAM DUNK風の政治ポスターは、公式ポスターを参考に、これに似た表現としており、明らかなパクリです。ただ、政治ポスターは、公式ポスターと5人の構図やポーズは似ていますが、具体的な人物その他の描写が異なりますので、著作権侵害にはならないようにも思えます。なお、同時期に、公式ポスターを真似た商店街のチラシが作成されましたが、この政治ポスターほど批判されませんでした。お茶目なおじさまたちの写真を利用するなど、著作権侵害とまではいい難かったことのほか、商店街の企画であって、政治利用ではなかった点も要因と思われます。

|

|

| 公式ポスター | 政治ポスター |

具体的な広告表現を検討する上では、炎上のリスクはありつつも、権利侵害その他の法令違反とはならない範囲で、やや攻めた表現としたいのか、あるいは、そもそも炎上のリスクを極力低減したいのかによっても、内容が異なります。

4. 炎上の事後対応

上記のような事前対応をしたとしても、炎上は、特定者層や社会の受け止め方次第でもあるため、完全に防ぐことはできません。一方、炎上の事後対応も多種多様であり、唯一の正解はありません。ただ、炎上の事後対応に際しても、火種である不適切表現が権利侵害その他の法令違反か否かが一つの視点となります。

炎上の火種が権利侵害その他の法令違反の場合には、権利侵害の是正、法令遵守などのコンプライアンスの観点から、表現の中止や是正が必要となりやすいでしょう。ただ、権利侵害にあたる広告表現については、権利者の承諾を取得できれば、その後の利用も可能となるかもしれません。

一方、火種が権利侵害その他の法令違反でなければ、中止や是正は必須ではなく、いわば企業の任意です。そもそも表現が不適切といえない場合もあります。ただ、えてしてジェンダー、差別などの法令違反以外の火種の方が、「配慮に欠ける」などとして企業イメージの毀損に繋がりやすく、広告表現の中止、謝罪などを余儀なくされる事態ともなり得ます。企業としては、例えば炎上の三要素(表現の不適切性 × 特定者層の関心 × 社会の共感)、特に表現の不適切性の程度、社会の共感の度合いなども見極めつつ、対応の要否や内容を検討することとなるでしょう。

なお、炎上の事後対応としては、「中止+謝罪」がある意味では容易です。ただ、例えば、冒頭のマクドナルドのAI動画については、同社は方針についてのコメントに留め、動画は現在も閲覧可能ですし、本年2月の「赤いきつね」のウェブCMにも、「表現が性的である」などとの批判が生じた一方、「過度な批判である」などの逆批判も起きたなど、「中止+謝罪」が正解とは限りません。

広告表現は文化を作るもの。各企業の炎上対応の積み重ねが、各企業にとって、その後の炎上対応の試金石となります。表現の選択や事後対応において過度に委縮しないことが、より健全な文化の創造に繋がるようにも思っています。

¹ ジェンダー関連の炎上については、瀬地山角「炎上CMでよみとくジェンダー論」(光文社、2020)が詳しいです。

² 田中辰雄=山口真一「ネット炎上の研究: 誰があおり、どう対処するのか」(勁草書房、2016)位置No 1830

以上

■ 弁護士 岡本健太郎のコラム一覧

■ 関連記事

「ステマ天国よ、さようなら

~ステマ規制のポイントをインフルエンサー視点で~」

2023年11月29日 弁護士

鈴木里佳(骨董通り法律事務所 for the Arts)「著しく不完全な『表現の自由』論争史

~公開中止・会場使用許可・公金支出を中心に」

2019年10月18日 弁護士

福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts)「現代アートの見方・捉え方 - 『アイデア』と『表現』の境界線」

2021年2月26日 弁護士 岡本健太郎(骨董通り法律事務所 for the Arts)

法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。