2025年9月24日

AI・ロボットルールメイキングプラットフォーム・プラットフォーマー

「概説AI法」

弁護士 小山紘一 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

1.はじめに

2025年5月28日に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(いわゆる「AI法」)が成立し1、同年6月4日に公布・一部施行され、同年9月1日に全面施行された2。

本コラムでは、全面施行されたAI法について、①必要性、②特徴、③概要をざっくりと紹介したい。

2.AI法の必要性

2-1.AIに関する新法の必要性

AI法は、①「日本のAI開発・活用の遅れ」、②「多くの国民のAIに対する不安」を背景に、AIについて「イノベーションを促進しつつ、リスクに対応するため」に必要であるという理由で制定された3。

2-2.AIの歴史と第4次AIブーム

AI(人工知能:Artificial Intelligence)は、1955年に米国の計算機科学研究者ジョン・マッカーシー博士が作った言葉で4、ダートマス会議(1956年)の開催提案書の中で初めて使用されたとされており5、70年の歴史がある。

AI研究開発は、期待と失望を繰り返しつつ進められてきたが、1956年頃からの第1次AIブーム(推論・探索の時代)、1980年頃からの第2次AIブーム(知識の時代)、2010年頃からの第3次AIブーム(機械学習の時代)を経て、現在、ChatGPTやStable Diffusion等の登場による2022年頃からの第4次AIブーム(生成AIの時代)の真っただ中にある6。

2-3.日本のAI開発の遅れ

第4次AIブームの中、世界的に生成AIの急速な進化・普及が進んでいる。しかし、2023年に新たに資金調達を受けたAI企業数は、1位の米国が897社、2位の中国が122社だったのに対し、日本は42社で世界10位であった7。また、2023年のAIへの民間投資額は、1位の米国が約672億ドル、2位の中国が約78億ドルだったのに対し、日本は約7億ドルで世界12位にとどまる等、AI開発について日本の遅れが指摘されていた。

2-4.日本のAI活用の遅れ

総務省が、日本、米国、中国、ドイツ、英国の国民を対象に行った生成AIの利用状況についての調査(2023年度)では、生成AIを利用している個人の割合は、中国56.3%、米国46.3%、英国39.8%、ドイツ34.6%に対して、日本は9.1%であった8。また、総務省が、日本、米国、中国、ドイツの企業を対象に行った生成AIの活用状況についての調査(2023年度)では、生成AIを業務で利用している企業の割合は、米国84.7%、中国84.4%、ドイツ72.7%に対して、日本は46.8%にとどまる等9、AI活用についても日本の遅れが指摘されていた。

2-5.国民のAIに対する不安

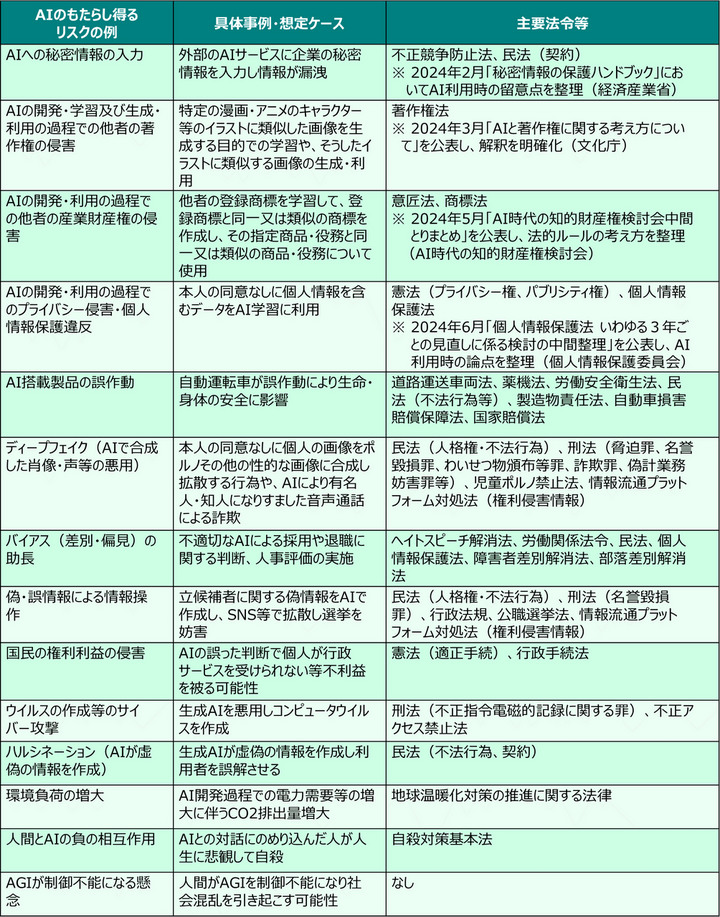

AIのもたらし得るリスクの例と関係する主要法令については、政府・AI戦略会議のもとに設置された「AI制度研究会」の中間とりまとめにおいて以下のように整理されている。

図:AI のもたらし得るリスクの例に関する整理10

これらのAI に起因するリスクや問題の対処について、日本では、各分野の所管府省庁が法令やソフトローにより対応してきた。しかし、2023年にKPMGが行った調査での日本の結果は、「現在の規則や法律でAIを安全に利用できる」と思う回答者は13%と調査対象国の中で最も低く、多くの国民がAIに対して不安を感じていると指摘されていた11。なお、「AIには規制が必要」と考える回答者は77%と調査対象国の中で中位に位置していた12。

2-6.AIに特化した新法が制定された理由

AIも含めた情報通信技術の活用については「デジタル社会形成基本法」、情報通信技術も含めた新たな技術の研究開発については「科学技術・イノベーション基本法」が存在する。そのため、AIについて開発・活用を推進する法律が皆無という状況ではなかった。

しかし、これらの法律によるデジタル社会の形成や科学技術の振興及びイノベーションの創出は、いずれも定義が非常に広範であるため、特定分野に特化した施策や他分野にまたがる施策を特に推進する必要がある場合には、それに特化した理念法が制定されている。具体例としては、「官民データ活用推進基本法」、「サイバーセキュリティ基本法」、「健康・医療戦略推進法」、「宇宙基本法」等である。

こうした中、AI法は、①AIの開発・活用の推進は、技術の発達と活用の拡大が極めて急速であり、基礎研究から社会実装までのプロセス全体を見通して施策の立案と実施を行う必要があること、②AIは国家安全保障上重要な技術であり、国家安全保障の観点も踏まえた施策の策定及び推進が必要であること等から、AIに特化した特別の理念法として制定されたのである。

3.AI法の特徴

AI法は、イノベーション促進とリスク対応のバランスをとるため、規制法ではない形の法律として制定された点が特徴である。具体的な規制や罰則についての定めがないため、理念法に分類される。

AIの規律については、イノベーション促進を重視し、国家安全保障の観点から対応しつつも基本的に事業者の自主的取組にゆだねている米国、リスク対応を重視し、AI Actによって包括的な規制を導入するとともに最も重大な違反には最大3500万ユーロの制裁金を定めているEU等、さまざまなアプローチがあるが、日本はバランス型であるといえる。

日本のAI法は、罰則がないために中途半端であり、リスク対応に懸念があるといった指摘がある。しかし、EUのAI Actには、過剰な規制でありイノベーション促進を阻害するといった指摘があり、第2次トランプ政権での米国のAI政策には、イノベーション促進一辺倒であり、大惨事につながる事故や制御不能な暴走といったリスクが高まっているといった指摘があり、完璧なものは存在しない。いずれも一長一短があるが、日本において、国際指針を重視し、世界のモデルとなる制度の構築を目指してAI法が制定された点は評価したい。

日本では、プラットフォームの規律において、政府規制(政府による直接的な規制の制定)と自主規制(民間による自主的なルールの形成)の中間に位置付けられる共同規制(官民共同による問題解決策の構築)の手法がとられてきたが、AI法もその流れを踏襲したものと言える。ただ、デジタルプラットフォーム取引透明化法(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律)や情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)には罰則があるが、AI法には罰則がなく、AIの規律の方がより規制の度合いが小さい。この程度の規制でAI に起因するリスクや問題への対処できるのか、本当に世界のモデルとなる制度が構築できるのかといった懸念もあるが、ひとまず今後の運用を期待しつつ注視していきたい。

4.AI法の概要

4-1.AI法の構造

AI法は、4つの章(1条から28条まで)と附則(1条から2条まで)によって構成される簡潔な法律である。

4-2.AI法の内容

AI法の内容は、①目的、②基本理念、③AI戦略本部、④AI基本計画、⑤基本的施策、⑥責務、⑦附則の7つである。

4-2-1.目的

AI法は、その目的として、「国民生活の向上」と「国民経済の健全な発展」を掲げている(1条)。具体的な条文は、「国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」となっており、産業競争力強化法や造船法、中心市街地の活性化に関する法律、情報処理の促進に関する法律、コンテンツ振興法(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律)の目的と全く同一の規定ぶりである。

4-2-2.基本理念

AI法は、AIの研究開発及び活用の推進の基本理念として、①AIに関する研究開発能力の保持と産業の国際競争力の向上(3条2項)、②基礎研究から活用までの総合的・計画的な推進(3条3項)、③適正な研究開発・活用のための透明性の確保等(3条4項)、④国際協力の主導(3条5項)を掲げている。

4-2-3.AI戦略本部

AI法は、AIの研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、AI戦略本部を置くことを定めている(19条)。AI戦略本部は、内閣総理大臣を本部長(22条)、内閣官房長官及びAI担当大臣を副本部長(23条)、その他の全閣僚を本部員(24条)とすることとされている。AI戦略本部の所掌事務は、①AI基本計画の案の作成及び実施の推進(20条1号)、②その他AIの研究開発及び活用の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整(同2号)である。

4-2-4.AI基本計画

AI法は、政府が、AIの研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画(AI基本計画)を策定することを定めている(18条1項)。AI基本計画で定める事項は、①AIの研究開発及び活用の推進に関する施策についての基本的な方針(同条2項1号)、②AIの研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策(同2号)、③その他必要な事項(同3号)である。

4-2-5.基本的施策

AI法は、国が行う基本的施策として、①研究開発の推進等(11条)、②施設及び設備等の整備及び共用の促進(12条)、③適正性の確保(13条)、④人材の確保等(14条)、⑤教育の振興等(15条)、⑥調査研究等(16条)、⑦国際協力(17条)の7つを定めている。また、国が、AIの研究開発及び活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずることとしている(10条)。

4-2-6.責務

AI法は、AIの開発・活用に関して、①国の責務(4条)、②地方公共団体の責務(5条)、③研究開発機関の責務等(6条)、④活用事業者の責務(7条)、⑤国民の責務(8条)を定めている。そして、国が、国、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者の連係の強化に必要な施策を講ずることとしている(9条)。

4-2-7.附則

AI法は、附則において、政府が、国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしている(附則2条)。

5.おわりに~AI法16条への期待~

AI法は、イノベーションを促進しつつ、リスクに対応するために制定された法律であるが、罰則のない中でリスク対応の実効性が期待されているのが16条である。この条文は、「国は、…情報の収集、不正な目的又は不適切な方法…に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他…調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする」と定めており、国が法的根拠に基づいてAIの研究開発機関や活用事業者等に対する必要な措置を講じることを可能とし、また義務付けている。

前述のとおり、日本では、AI法の制定前、AI に起因するリスクや問題の対処について、各分野の所管府省庁が法令やソフトローにより対応してきた。それらの対応の中には、法的根拠のない「お願い」もあったが、日本の研究開発機関や活用事業者等に対してはそれなりに実効性があった。しかし、海外の研究開発機関や活用事業者等は、法令遵守の姿勢を見せながらも、法的根拠のない要請やガイドラインには従う必要がないという態度をとることが多く、ほとんど「お願い」の効果がなかった。そのために、AIの開発・活用に関して、(こうした「お願い」に比較的応ずる国内事業者等との間で)不公平な状況が生じており、政府がAI法の制定を進める重要な要因となっていた。

日本におけるAI法の制定過程では、このような不公平な状況を解消するために規制法とする案も検討されていたが、仄聞したところ、そのような状況を認識した海外の研究開発機関や活用事業者等から、政府の担当者に対して、EUのAI Actのような厳しい規制法になることは避けてほしい、法的根拠がある「措置」であれば法令遵守の観点から従う、といった見解が示されていたとのことである。

AI法16条は、そういった背景・経緯で定められたものであり、直接規制ではなく共同規制の枠組みを採用したAI法において、この規定の運用こそがリスク対応の肝である(仮に、この規定ではリスクに対応できない、国内事業者と海外事業者の間でのイコールフッティングが実現しない、等という結果になった場合は、附則2条に基づくAI法の見直しを行う必要があるだろう)。

また、この規定はイノベーション促進(開発・活用の促進)にも資するものである。

政府は、AI戦略本部の設置を待たずして、AI法16条に基づいて、①性的なディープフェイクを生成するAI、②雇用(採用・人事評価等)におけるAI活用について、調査を実施し、結果をとりまとめる等、既にこの規定を活用した取組みを進めている13。

そして、今後は、①主要な業種の活用実態調査、②主要なAI開発者の安全性向上対策の情報収集、③最新の技術や活用事例の調査、④国民の権利利益を侵害する案件・事象の調査について、内閣府で実施予定となっている14。

筆者は、このような積極的なAI法16条の運用は、AIのイノベーション促進とリスク対応に対する政府の本気度の表れと受け止めている。

もちろん、AI基本計画の策定やAI指針の整備がこれからの日本のAI政策にとって重要であることは言うまでもないが、個人的にAI法の規定の中で最も期待しているのは16条であり、その運用を注視していきたい。

以上

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/meisai/m217080217029.htm

2 内閣府WEBサイト

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html

3 同上

4 文部科学省:令和6年版科学技術・イノベーション白書 本文(HTML版)

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202401/1421221_00003.html

5 総務省:情報通信白書令和元年版 HTML版

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd113200.html

6 総務省:情報通信白書令和6年版 HTML版

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd131100.html

7 総務省:情報通信白書令和6年版 HTML版

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd219200.html

8 総務省:情報通信白書令和6年版 HTML版

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd151110.html

9 総務省:情報通信白書令和6年版 HTML版

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd151120.html

10 AI制度研究会:中間とりまとめ

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/interim_report.pdf

11 同上

12 同上

13 人工知能戦略本部(第1回):資料2-4

AI法に基づく調査研究等について【報告】

14 AI戦略会議(第14会):資料1-2

今後のAI政策の進め方

■ 弁護士 小山紘一のコラム一覧

■ 関連記事

「動きはじめた米国AI著作権判決と、

控えめにいって大騒動な米国AI著作権法論議の記録帳」(2025/11/19追記)

2025年7月11日 弁護士

福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts)「AI時代の知的財産権検討会」中間とりまとめ案で、AI議論を追いかける

2024年5月28日 弁護士 出井甫(骨董通り法律事務所 for the Arts)

法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。