2025年8月27日

著作権肖像権・パブリシティ権名誉・プライバシー裁判国際教育アートエンタメライブスポーツ出版・漫画

米国ロースクール留学日記

-ミシガンの小さな街から-

弁護士 寺内康介 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

1.ミシガン州アナーバーのご紹介

ご無沙汰しております、寺内です。昨年夏より、アメリカはミシガン州にある、ミシガン大学ロースクールに留学をしておりました。現在は無事に卒業し、サンフランシスコにあるエンターテインメント企業でのインターンを控えています。

アメリカ留学では著作権法やエンタメ法を中心に学びましたが、実はロースクールの授業だけではなく、普段の生活からアメリカの文化について学ぶことが多くありました。せっかくの経験ですので皆さまにお伝えできればと思い、このたびコラムにさせて頂きました。とてもカジュアルなものですので、お気軽にお読み頂ければうれしく思います。

さて、まず私が留学したミシガン州はどこにあるかですが、アメリカ中西部の一部で、カナダに接しています(以下の地図の赤い部分)。五大湖のうち4つに接する自然豊かな州で、州内のどの地点も6mile(9.6km)以内で水源にぶつかると言われています。以下のとおりむしろ地理的には東寄りでは…?という疑問がありますが、これは西部開拓以前のアメリカの領土の中では「中西部」だったため、などと言われています。

TUBS, CC BY-SA(表示-継承) 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15948821

ミシガン大学のあるアナーバー(Ann Arbor)市は、有名なデトロイト市から西に車で40分ほどにある、人口約12万人の大学街です。芝生と木々に囲まれた自然豊かな街で、治安はとても良く、その住環境の良さからか全米で住みたい街の上位にもたびたびランクインします。ダウンタウンの一部を除いて高い建物は少なく、空がとても広く感じます(実は郊外にはドミノピザ本社もありますが、牛やバイソンなどを育てるドミノ保有の農場に併設された3、4階建ての建物で、私がそれをドミノ本社だと気づいたのは大分後になってからでした…)。野生動物も多く、リスやウサギから、スカンク、七面鳥、鹿なども生息しており、夏の夜には蛍がたくさん飛んでいます。

<私が住むコミュニティでも野生動物をよく見かけます。何匹の動物が見つかりますか?>

このようにのんびりとした平和な街である一方で、エンタメやイベントも豊富で、文化・芸術に力を入れているところもアナーバーの大きな魅力です。

毎年夏に行われるアナーバーアートフェアには、全米から審査を通過した約1,000人のアーティストが集まり、絵画、彫刻、写真、陶器等のブースを出店します。3日間の来場者数はアナーバーの人口をはるかに超える約40万人に及び、夏の風物詩となっています。ミシガン大学のSchool of Music, Theatre, and Dance(音楽・演劇・ダンス学部)のレベルも非常に高く(日本にはあまり情報がないのですが、例えば同学部卒業生でブロードウェイで活躍されている上林龍さんがこちらで語られています)、定期的に行われる学生による公演にはたくさんの地元住民が訪れていました。

キャンパス中心部にある音楽ホール(Hill Auditorium)も音響の良さに定評があり、過去にはラフマニノフがソロ公演を行ったり、バーンスタインがニューヨークフィルやウィーンフィルを率いて公演を行うなど、錚々たるアーティストが公演を行ってきました。ミシガン大学の学生オーケストラの公演もここで行われ、私たちの代はロースクールのドイツ人クラスメイトがオーケストラに参加していたため、音楽鑑賞会が留学生の交流イベントの一つとなりました。

また、私には小学生の子どもがいますが、アナーバー現地校の音楽・芸術面での教育に関しても多くの気づきがありました。例えば、高学年の音楽の授業では、クラスごとに音楽の先生が作曲した楽曲に、生徒たちが考えた歌詞をつけてオリジナルソングを作りConcert(音楽会)で披露するという取り組みがありました。Concertは音楽の先生のエレキギターの伴奏付きで、曲の間奏部分では一人の生徒が前に出て派手なブレイキンを披露して会場を沸かせるなど、自由に音楽を楽しむ雰囲気に溢れていました。低学年のConcertでも、歌にオリジナルの振付けを(独自に)して楽しむ子もいて、日本にはなかなかない光景に感心しました。市内の中学校では、ヴァイオリン、フルート、トロンボーンなど各種楽器から好きな楽器を選択して継続的に学べるカリキュラムがあるようで(楽器は学校からの無料貸出し!)、幅広い音楽的経験を積むことができるアナーバーの子どもたちを羨ましくも感じました(もちろん日本には日本の良さがあり、Concertでの歌唱の完成度ははるかに日本の方が高いと感じました。多様なバックグラウンドの子どもが集まるアメリカで皆で歩調を合わせる難しさもあるでしょうし、目指す方向性も違うのだと感じました)。

アナーバーのイベントでもひときわ盛り上がりを見せるのがカレッジスポーツです。ミシガン大学はスポーツ強豪校でもあり、特にフットボールの人気は高く、大学のフットボールチーム(Michigan Wolverines)は2023年にカレッジフットボールの全米王者となりました。アナーバー市内にはプロスポーツを含んでも全米で最大の収容人数を誇るフットボールスタジアムがあります(世界でも第3位)。その数なんと市の人口に迫る10万7601人です。フットボールの試合がある日はまさに街を上げての応援となり、老若男女問わずミシガン大学のスクールカラー(Maize & Blue: 黄色と青)のウェアを着た人で街が溢れかえります(スタジアムから数kmにわたり、停められる路肩という路肩は車で埋まります)。そこら中でTailgateと呼ばれる屋外パーティ(スポーツの試合前の駐車場などで車の荷台ドア=Tailgateを開けて屋外パーティを行っていたことがその名の由来)が行われ、午後の試合開始にも関わらず朝7時にはTailgateのため人々が集まり始める気持ちの入りようです。

<オープニングゲームに向け、大学からスタジアムまで練り歩く大観衆>

<試合中はほぼ座ることのない、超満員のスタジアム>

こうした盛り上がりからもわかるように、カレッジスポーツはアメリカの巨大ビジネスであり、アメリカのエンタメ法務における重要分野の一つでもあります。特に全米体育協会(NCAA)が2021年に、学生選手による自身のNIL: Name(名前)、Image(画像・映像)、 Likeness(肖像権)の商業利用を解禁したことで、さらにその市場が拡大しています(元々NCAAはアマチュアリズムを貫くため学生によるNILの商業利用を長年禁止していましたが、大学やコーチのみが金銭を得て学生が金銭を得られないことへの批判や、NCAAのアマチュアリズムによる規制の一部を独占禁止法違反とした判決などを受け、方針転換を迫られた経緯があります)。こうしたNILの商業利用を巡り、今夏ミシガン大学でもニュースが駆け巡りました。高校No.1のクオーターバック(フットボールの花形ポジション)の選手が他大学への進学を翻意してミシガン大学への進学を決めたのですが、そのためにミシガン大学側から、1050万ドル(15億円超)ともいわれる多額のNIL契約がオファーされたと報じられたのです。多額の契約による有望選手の獲得は公平性を欠くとの懸念も指摘され、NCAAがNILの利用につき新たな規制を設けるかなど注目されています。

平和なアナーバーの話題から金額の大きさに圧倒される話題となってしまいましたので、 少し話を日常に戻したいと思います。黄色と青がスクールカラーのミシガン大では、スポーツの応援などで「Go Blue!」という掛け声が使われます。これは学生や卒業生にとって合言葉的な存在となっています。私は当初知らなかったのですが、どうやら世界中のどこでもミシガン大グッズを身に着けている人を見たら「Go Blue!」と声を掛け合うようで、アメリカのどこを旅していても、(ミシガン大グッズを身に着けていると)高確率で声をかけられます。初めて声をかけられたときは戸惑いましたが今ではすっかり私もそのカルチャーを楽しむようになりました。アメリカならではの愛校精神の強さを感じたエピソードの一つです。

また、ミシガンは厳しい冬の寒さ抜きには語れません。特に寒い日には、-20℃ぐらいまで気温が下がります。こうなるともはや寒いというより「痛い」ため、いかに肌を出さないかが重要です。授業終わりに帰路のバスを待つ学生たちは、スマホも見ずに(寒くて見られずに)ひたすら寒さに耐えています。ただ、冬はつらいことばかりではありません。雪景色のキャンパスはとても美しいですし、ロースクールでは(半ば開き直って冬を楽しむためか)雪合戦などのイベントも行われます。雪が降ると、街の景色が一変するのも新鮮な体験でした。市内のゴルフ場は雪に覆われ、巨大なソリ滑り場となって家族連れでにぎわいます(もちろんリフトはなく、数回坂を登れば汗だくになります)。夏の間はカヤックを楽しむ人々で賑わっていた市内を流れるヒューロン川も凍り付き、別世界へと変貌します。

<たおやかに流れる夏のヒューロン川>

<雪原、ではなく凍り付いたヒューロン川(奥に見える木の位置が「向こう岸」)>

<冬のロースクールの朝>

<図書館への入り口>

厳しい冬は住民に(共に冬を耐え抜く)連帯感と春の訪れへの喜びを与えてくれます。寒さに強いミシガンダー(Michigander: ミシガンの人々)は、春を感じるとすぐに半そで短パンになってしまいます。その気持ちは理解でき、私も長い冬が明け、リスやウサギ、鳥たちが活発に動き始める姿を見たときには自然と解放感を覚えました。短い夏はカラっとしていて過ごしやすく、人々は日光を体にため込むかのように日光浴を楽しみます。秋の紅葉も素晴らしいです(ミシガンの秋を一番好きな季節に挙げる人も少なくありません)。四季がはっきりしており、自然の厳しさとありがたさを感じる一年でした。

<子供のスクールバス停車場近くの何気ない紅葉も鮮やかでした>

2.ミシガン大学ロースクール

次に、私が通ったロースクールを紹介したいと思います。ミシガン大学ロースクールは歴史ある公立名門校で、全米から優秀な学生が集まります。知的財産法や国際法を含むプログラムや教授陣の充実はもちろん、留学生が30名程度と小規模であることも特徴的です。30名とはいえ出身国は17カ国と多様で、ヨーロッパ、アフリカ、中南米、アジア各国の友人を作ることができます(ウクライナやコソボなど初めて出会う国の出身者もいました)。どの国からも1名から数名の参加のため(日本からは3名)、何をするにも出身国で固まることはできません。大学側もこの小規模かつdiverseなクラス構成にこだわりがあるようで、オリエンテーションでも、多くの留学生を受け入れることは大学の資金的にはプラスだが、小規模で多様なクラス構成を維持している(だからこの機会を存分に活かして!)、との説明がありました。

学生生活で特に感じたのは教授と生徒の距離の近さ、生徒間の助け合いでした。教授はすぐに生徒の顔と名前を覚えますし、質問にはいつも親切に対応してくれました。アメリカ人学生の1年生向け必修クラス(1Lクラスと呼ばれ、基礎的な科目を学べる一方で成績評価の分布が厳格)では、教授が「良いグレード(成績)を取ることが大切なのでなく、クラスメイトを助けることが大切だ」と繰り返していたことが印象的でした。同クラスの留学生は私一人で最初は心細さも感じましたが、クラスメイトはよく話しかけてくれ、孤独な思いをすることなくクラスに臨めました。

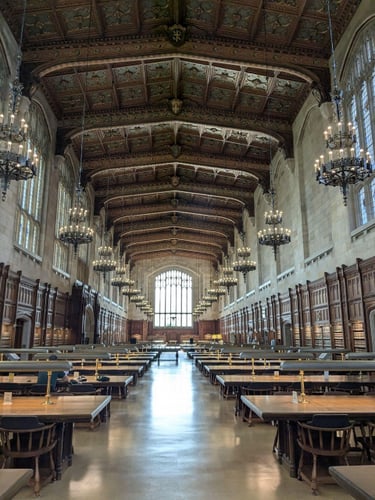

ミシガン大学ロースクールは、非常に趣のある美しい建物も自慢です。特に、一面にステンドグラスが飾られた図書館のReading Roomは印象的で、街の観光名所にもなっています。まるでハリーポッターの世界に迷い込んだかのような空間で、キャンパスツアーに訪れた多くの観光客が立ち寄っては、「Wow, Hogwarts…」などとささやいています。

<日中は学生で混雑する図書館のReading room>

ロースクールの授業では、憲法や民事訴訟法といった基礎的な科目に加え、著作権法、エンターテインメント法、電子書籍と図書館に関するゼミなどを受講しました。いずれも10~30人程度のクラスで、濃密な授業である分、毎回の予習や課題はとても大変です。特に著作権法の授業は週3回とコマ数も多く、毎週のwriting assignmentもあるなど負担の重いものでしたが、米国著作権法を学ぶことが留学の主目的の一つである私にとっては大変学びの多い授業でした。なお、ミシガン大学図書館はGoogleが世界の書籍の電子化を試みた、かのGoogle booksプロジェクトで、最初にGoogleが声をかけた図書館です。Google創設者の一人であるラリー・ペイジがミシガン大出身なのも関係しているかもしれませんが、ミシガン大学図書館が当時電子化に先進的であったことが理由と言われています。図書館側は自力で全蔵書のSCANを行うには1000年以上かかるとも考えられていたところ 、Googleの技術力と手を結ぶことで大幅に短縮する道を選びました(その後Google books projectが世界を巻き込む訴訟となったことは福井弁護士によるこちらのコラムもご参照)。授業では、こうした歴史的経緯や地域における図書館の意義、電子書籍の図書館の貸し出しにおけるフェアユースの適用などを掘り下げて学ぶことができ、大変興味深かったです。

授業外でも、ロースクールで授業を受け持っている現役裁判官の招待で裁判傍聴に行き、陪審員席に座って民事裁判を傍聴をすることができました。傍聴したMotion(裁判所に対して特定の命令や判断を求める当事者の申し立て)の審理では、代理人が口頭で流暢に事案の説明や自らの主張の正当性を述べ、裁判官は、代理人に適宜質問をしながら、次々と迅速に決定を出していました。日本で裁判官は、記録に残らない口頭説明よりも記録に残る提出書面を好む傾向にあるといえ、ここは特に違いを感じました。私は裁判官に、「代理人から事前に申立て書面が出ているはずだが、口頭審理前にそれを読んであらかじめ心証を決めていることがあるか」と聞いてみましたが、「全く決めていない」という回答でした。よく言われることではありますが、アメリカでは口頭審理が重要であると実感した出来事でした。特に民事でも陪審制があるアメリカにおいて、弁護士の弁論技術は重要です。

そのほかに、日本の裁判所との違いとして印象的だったのは、各法廷が、その裁判官(だけ)の部屋である点です。裁判官は、法廷内の飾り付けをすることができ、傍聴した法廷では、以前に法廷警備を担当していた方の写真や、裁判官自身のルーツに関する装飾品が置かれていました(政教分離の観点から宗教色の強い飾り付けは制約があるはずですが)。筆者は以前に裁判官をしていましたが、日本では何人もの裁判官が同じ法廷を使いますし、「自分の部屋」という感覚はそれほどなく、どの法廷も似たような簡素な作りです。ただ、法廷はある種舞台装置の役割を果たします。日本の話ですが、例えば、世間の耳目を集める事件の法廷として使われる東京地裁の大法廷は例外的に非常に天井が高く厳かな雰囲気があり、筆者は初めて代理人としてこの法廷に立った際には、普段以上に特別な緊張を感じました。他方で、少年事件の審判廷では、裁判官と少年が同じ目線に立てるよう、法壇(裁判官が座る位置)を高くしない工夫が施されています。このように、法廷に立つ代理人や慣れない証言台に立つ証人らに影響を与えうるため、法廷の空間作りにつき裁判官の個性が出せることは、非常に興味深く感じました。

口頭審理の重要性といえば、履修した模擬裁判の授業では、アメリカ人学生の弁論能力の高さに驚かされました。アメリカの陪審裁判において、Opening Argumentは陪審員に語りかけ事件のポイントなどを伝える重要な意味を持つものですが、模擬裁判でこれを担当した学生は、話し方や間の取り方などが完璧で、誰もが彼の弁論に聞き入っていました(後に、その学生は他大学との模擬裁判大会で優勝していたので、特殊事例だったのかもしれませんが)。ただ、彼だけでなく、総じてどの授業でも、学生は堂々と、そして十分に時間を使って自身の意見を述べます。よくよく聞いてみると話が行ったり来たりしていることもありますが、堂々と自信を持って話そうとする姿にアメリカの弁護士スピリットを感じました。

なお、この模擬裁判では、著名な女性歌手とフットボール選手がバブルヘッドの製造契約を結んだものの、破局とともに一方がそれを破棄したことの責任や、SNSで相手を誹謗したことの名誉毀損が題材でした。なかなかにエンタメ法務な事案を経験でき、とても良い経験となりました(担当した実務家教授によれば、アメリカでも名誉毀損訴訟の重要性は増しているとのこと)。また、別のリサーチのクラスでは、劇団の公演に来た観客が、凍結した駐車場で滑ってけがをした際に、劇場を所有する市と劇団の劇場リース契約に基づく市の除雪義務違反を問えるか(第三者責任)という事案でした(地域柄ミシガンでは路面凍結による転倒に関する裁判例が多いとのこと)。このように、何気ない事例設定にもエンタメが根付いているところにアメリカらしさを感じます。

エンタメといえば、ミシガン大学ロースクールにはバレンタインデイに行われる「Valograms」というユニークなイベントがあります。これは、ロースクールの学生アカペラグループが講義中の教室にやってきて、歌を歌いながら特定の学生にバレンタインのメッセージカードを届けるというものです(Valogramsの様子)。私の受けていた授業にも突然アカペラグループがやってきたのですが、教授は「ああ今年も来たわね」と諦めて授業を中断しステージ(教壇)を明け渡します。メッセージを受け取った学生がやけに恥ずかしそうにしていたので聞いてみると、メッセージを受け取る側には内緒で申し込まれ、サプライズで行われているようです。アカペラグループへのメッセージ配達依頼にはお金がかかるのですが、そのお金はStudent-funded fellowshipsの資金となります(学生が運営する奨学金制度で、公的なインターンに参加する学生への支援金などに使われます)。工夫を凝らした資金集めイベントはアメリカの大学の特色と思われますが、ミシガン大学ロースクールでも資金集めイベントとして、地下3階まである図書館の緑の絨毯をコースに見立てたパターゴルフイベントや学内オークションが行われ大盛況でした。学内オークションには教授らが、ユニークな所持品や「教授と〇〇ができる権利」(カラオケナイト、MLB観戦、カヤック、チェス、デッサンができる権利等々)を出品します。私は話をしてみたかった教授が「一緒に犬の散歩ができる権利」を出品していたので入札をしてみたのですが、終了間際に予想外に価格が上がり惜しくも落札できませんでした。オークションは他の出品物も意外な高値で落札されており、アメリカの寄付文化の一端を垣間見た気がしました。

3.トランプ政権の影響

最後に、留学中にはアメリカ大統領選がありましたので、少し言及したいと思います。トランプ政権はハーバード大への留学生受け入れ禁止令など留学生にも大きな不安を与えましたが、エンタメ法の世界にも影響を及ぼしています。トランプ政権は2025年5月に、各種芸術団体に連邦助成金を交付する機関である国立芸術基金 (NEA)を廃止する予算案を発表しました。NEAは年間予算約2億ドル と、アメリカの各種芸術団体を支える非常に重要な機関ですが、その予算が大幅に減ることとなればアメリカのエンタメ界への影響は免れないでしょう。既に、全国の非営利劇場が予定されていた助成金が撤回される旨の通知を受け取るなど、混乱が生じています 。また、著作権法のクラスでは、当時米国著作権局長であったシーラ・パールマター著作権局長がゲストスピーカーとして、著作権局のAI報告書や今後の展望を話してくださいましたが、その数ヶ月後、トランプ政権によって解任されてしまうというショックな出来事がありました(私は卒業式の日に著作権法の教授から祝福の言葉とともにそのニュースを聞き、とても複雑な気持ちを抱きました)。著作権局が今後どのようなAIへの解釈を示すのか、動向を注視する必要性をより強く感じています(こうした経緯を含む米国のAI動向に関しては、福井弁護士のこちらのコラムにまとめられています)。

以上アメリカ留学生活のご紹介となりました。こちらでの生活も残り少なくなりましたが、できるだけ多くの経験を積み、帰国後の業務に活かしたいと思います。

以上

■ 弁護士 寺内康介のコラム一覧

■ 関連記事

「動きはじめた米国AI著作権判決と、

控えめにいって大騒動な米国AI著作権法論議の記録帳」(2025/11/19追記)

2025年7月11日 弁護士

福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts)「全世界を巻き込むGoogleクラスアクション和解案の衝撃」

2009年2月10日 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts)

法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。