2022年1月31日

「民事訴訟で弁護士がしている5つのこと

~弁護士に訴訟を依頼するときのために~(後編)」

弁護士 松澤邦典 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

このコラムは、「民事訴訟で弁護士がしている5つのこと ~弁護士に訴訟を依頼するときのために~(前編)」の続きである。

前編で取り上げた3つのことは全ての訴訟で行うことだが、後編で取り上げる2つのことは必ずしもそうではない。また、後編の2つを訴訟技術として習得するためには、それなりの経験が必要である。その意味で、前編は基礎編、後編は応用編といってもよい。

【目次】

1.はじめに

2.民事訴訟で弁護士がしている5つのこと

その1、事実を主張する

その2、争点を整理する

その3、証拠を提出する

- - - -〔以下、後編〕- - - -

その4、証人や当事者本人の尋問をする

その5、和解交渉をする

3.おわりに ~民事訴訟の目的と弁護士の役割~

2.民事訴訟で弁護士がしている5つのこと(続き)

【その4、証人や当事者本人の尋問をする】

▶法廷で証人や当事者本人の話を聞く

弁護士は、争点整理が終わった後、法廷で証人や当事者本人の尋問をする。ただし、尋問をする必要がない事案では、尋問は行われない。尋問が行われるのは、争点について裁判官が証人や当事者本人の話を直接聞く必要がある場合である。

実際には、尋問をするまでもなく、書証などの客観的な証拠の状況から勝敗が決している事案も少なくない。おおかたの事案では、尋問前に裁判官の心証はほぼ固まっているとも聞く。

もっとも、実務上、そういった事案でも尋問が行われることはあり、生の証言や供述を聞くことで、裁判官が心証の正しさを確かめる意味があるようである。また、当事者本人の尋問に関しては、法廷で裁判官に直接話を聞いてもらうというプロセスを通じて、最終的な判決や和解に対する納得感を高める効果もあると思われる。

▶陳述書を提出する

前編で「(陳述書は)人証の準備などの目的で提出する」と書いたように、人証の取調べ(=尋問)の前に尋問予定者の陳述書を提出するという実務が定着している。

陳述書は、尋問予定者が法廷で何を語るかを予告しておくために提出する。予告のない事柄を唐突に話されても頭に入ってこないものである。その意味で、陳述書は「裁判官や相手方のための予習教材」といえばわかりやすいだろうか。また、一通りのことは陳述書に書いておくことで、尋問では、周辺的な事情を省略して、ポイントを絞って話を聞くことができる。その意味で「補助教材」としての側面もある。

このように「裁判官や相手方のための予習・補助教材」としての陳述書が事前に提出されることで、効率的な尋問が可能となる。とはいえ、証拠として重要なのは、あくまで証人や当事者本人が尋問当日に法廷で発する言葉そのものである。裁判官が争点を判断するために必要な内容は口頭で漏れなく語ってもらう必要がある。

▶尋問は一問一答で行う

尋問は基本的に2部構成である。尋問を申請した側が行う「主尋問」と、その相手方が行う「反対尋問」で構成される。尋問の仕方は、主尋問でも反対尋問でも、一問一答が原則である。一つのことを質問し、一つのことを回答する。それが一番、裁判官が聞いていて分かりやすいからである。

▶主尋問ではこちら側のストーリーを語る

主尋問では、こちら側の証人や当事者本人に、こちら側のストーリーを語ってもらう。

当人が体験した事実を当人の言葉で語っていただくのが主尋問の目的であるから、主尋問での質問の仕方はオープンクエスチョン(5W1Hで尋ねる質問)が原則となる。ただし、主尋問の序盤で聞くような前提事実や争いのない事実などはクローズドクエスチョン(YESかNOで答えられる質問)で聞いてしまってもよいだろう。

オープンクエスチョンに対しては色々な回答があり得るため、尋問予定者は弁護士と予行演習してから本番にのぞむことが多い。予行演習では、弁護士は、尋問予定者がスムーズに回答できる質問になっているかを確認する。スムーズに行かない場合には、弁護士の方で質問の仕方を工夫し、本番当日にテンポよく一問一答が進むように準備する。

▶反対尋問では相手方にこちら側のストーリーを語らせる

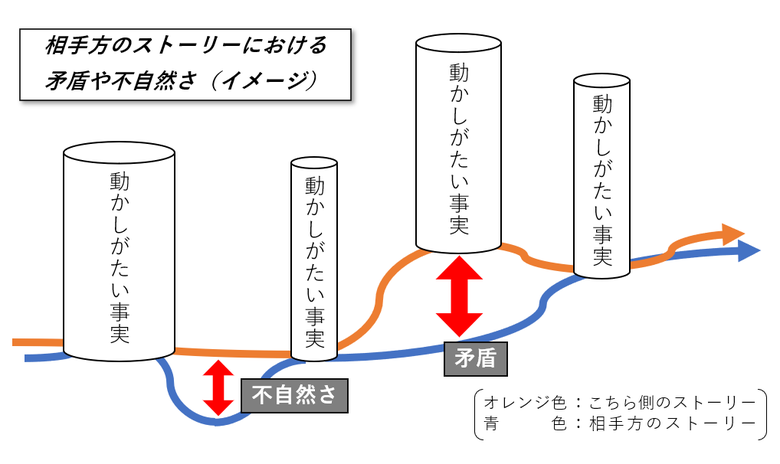

反対尋問では、相手方の証人や当事者本人に、こちら側のストーリーを語らせる。そんなことができるのか、というと、できる。なぜなら、「動かしがたい事実」というものが存在するからである(前編【その3、証拠を提出する】参照)。相手方のストーリーに弱点が存在するならば、「動かしがたい事実」と矛盾するか、経験則に照らして不自然な点がある。反対尋問の目的は、この矛盾や不自然さを示して、主尋問で語られた内容の信用性を低下させることである。

反対尋問では、相手方の証人や当事者本人の回答を予想できる質問を通じて、こちら側のストーリーを語らせることになる。このとき、不用意にオープンクエスチョンで質問すると、予期せぬ回答が返ってきて、こちら側のストーリーをうまく描き出せなくなるおそれがある。したがって、質問の仕方は必然的にクローズドクエスチョンが多くなる。これにより、相手方の証人や当事者本人をコントロール下に置いて、一問一答を進めることになる。

また、首尾よく相手方のストーリーの矛盾や不自然さを示すことに成功しても、深追いはしない方が賢明である。矛盾や不自然さのある供述をした相手方をやり込めることが目的ではない。そんなことをして、供述を覆されたり、相手方の弱点を補強するような具体的な供述が出てきたりしたら、元も子もない。相手方の供述の信用性を低下させることができれば目的達成であり、それ以上にやり込めようとすることは得策でない場合が多い。

【その5、和解交渉をする】

▶判決と比べた場合の和解のメリット

裁判官は、民事事件の解決手段として、判決と和解という2つの選択肢を持っている。

判決は、まさに司法権の行使として、裁判官が当事者の勝敗を決する手続である。裁判官から敗訴を言い渡された当事者には不満が残りやすい。民事訴訟を裁判所の提供するサービスと捉えると、判決による場合、原告と被告のどちらかは敗訴するため、単純に考えてサービス満足度は50%以下になる。

これに対し、和解は、当事者の合意によって紛争を解決するところに特色がある。どちらか一方の敗訴を言い渡すことになる判決に比べると、合意に基づいて柔軟な解決を図ることのできる和解の方が、当事者の不満は残りにくい。和解であれば、互いの譲歩によって70~80%の満足度となるような落としどころを探ることもできる。また、事案によっては、判決では当事者間の紛争が本質的に解決しない場合もあり、そのような事案では和解によって実情に即した解決を図った方が良い。また、合意に基づくことから、相手方の任意の履行を期待できる。さらに、和解で訴訟が終結すると、控訴によって紛争状態が続く心配もない。これらのことから、多くの事案では、判決よりも和解の方が紛争解決として優れていると考えられる。

▶裁判官の勧めで和解交渉が始まる

判決は「訴訟が裁判をするのに熟したとき」になされるのに対し(民事訴訟法243条)、和解は「訴訟がいかなる程度にあるかを問わず」試みることができる(同法89条)。言い換えれば、裁判官は、訴訟の途中でいつでも和解を試みることができる。この試みのことを「和解勧試(わかいかんし)」という。

和解勧試のタイミングは、典型的には、争点整理が終わった後と尋問の後である。もっとも、それより前の段階で和解勧試がなされることも少なくない。どの段階で和解勧試がなされたとしても、弁護士は、これを真摯に受け止め、和解交渉を開始するかどうかを依頼者と誠実に検討すべきである。和解の勧めを無下に断って、実情に即した解決のチャンスをみすみす逃すことはない。もし断るのであれば、合理的な理由を示すことが望ましい。

▶裁判官の心証を受け止める

民事事件には、当事者間の協議では合意に至れず、訴訟に発展しているものも多い。これらは、当事者間の直接交渉では解決できなかった事件ということである。そのような事件でも、裁判官が介在することで合意に至れる場合があるのはなぜか。

裁判官は、当事者の一方を敗訴させることのできる存在であり、争点整理が終わる頃には、判決になった場合の結論について一定の見通しを持っていることが多いだろう。ここにいう判決の見通しとは、前編で説明した裁判官の心証とほぼ同義といってよい(裁判官の心証の形成プロセスにつき、前編【その3、証拠を提出する】参照)。そして、裁判官の心証は、和解協議などに際して当事者に開示されることがある。心証が開示されると、当事者は、判決になった場合の結論について予測可能性が高まり、和解に対するインセンティブが生まれる。また、裁判官が依頼者に有利な心証を抱いていれば、依頼者に有利な方向の合意形成に向けて、裁判官が相手方の説得を試みてくれる。逆に、裁判官が依頼者に不利な心証を抱いていれば、依頼者に不利な方向での説得を受けることになる。このような心証開示の作用が、当事者だけの協議では決裂した事件でも合意解決に至れるカラクリである。すなわち、裁判官の心証が、紛争解決のための「テコ」のように作用するのである。

したがって、裁判官の和解勧試を受けて和解交渉の席につく場合、弁護士は、裁判官の心証を受け止めながら交渉に臨むことになる。ただし、心証がどの程度開示されるかは裁判官の方針による。

▶交互に裁判官と話をする

和解協議が始まると、当事者が交互に会議室に入って裁判官と話をする。和解協議は、この「交互面接方式」と呼ばれる方法で進められることが一般的である。なお、電話会議やウェブ会議で行う場合は、入退室の代わりに、通話を終了したり再開したりする。

このように裁判官と話す内容を相手方に聞かれない状況が作られることで、こちら側の率直な意見を裁判官に伝えることができる。こちら側が裁判官に伝えた内容のうち、どこまでを相手方のターンの時に共有するかに関しては、十分に気を遣ってくれる裁判官が多い印象である。また、相手方が裁判官に伝えた内容のうち、解決のポイントとなるような事項は、こちら側のターンの時に裁判官が伝えてくれる。

▶和解調書を作成する

交互面接方式での和解協議を通じて、当事者が互いに譲歩し、双方が合意できる落としどころを見出すことができれば、和解で訴訟を終わらせることができる。和解の内容は和解条項にまとめられ、判決と同一の効力を持つ和解調書が作成される。

3.おわりに ~民事訴訟の目的と弁護士の役割~

人生においても企業活動においても、四つに組んで闘わなければならない事態は生じうる。そのような紛争状態において当事者が手に取る「武器」が弁護士である。

当事者の代理人となる弁護士の仕事は、まず、前編で概説した【その1、事実を主張する】、【その2、争点を整理する】、【その3、証拠を提出する】をシミュレーションすることである。すなわち、事実関係と証拠から、争点の所在と裁判官の心証をできる限り高い精度で予測することである。そして、そのシミュレーションから得られた勝敗の見通しは、依頼者に正確に共有されるべきである。判決になった場合の結論の予測が正しければ、依頼者において、将来における裁判官の心証を受け入れやすく、和解に際しても期待値と比較して合理的な判断が可能となる。

勝敗の見通しを依頼者と共有したら、次に代理人としてすべきことは、依頼者の利益のために依頼者に有利な攻撃防御を最後まで尽くすことである。具体的には、依頼者に有利な法律構成を考え、依頼者に有利な事実を主張し、依頼者に有利な証拠を裁判所に提出する。十分な攻撃防御を尽くされなければ、依頼者が最終的な判決や和解を受け入れることは難しいだろう。正確な予測のもとに十分な攻撃防御が尽くされることで、判決や和解が受け入れられる素地ができる。また、裁判官も、攻撃防御の全体像を把握でき、事件を妥当な解決へと導くことができる。

このように、弁護士が攻撃防御の先に見据えているものは、依頼者が納得できる紛争状態の解決である。それは、単純な勝ち負けの問題ではない。勝ち筋でも負け筋でも当事者には等しく「武器」を手に取る権利がある。そして、どちらの側に立っても、依頼者が納得できる解決を目指して闘うのが弁護士である。当事者が闘いに必要な「武器」を手に取り、攻撃防御を尽くした先にある紛争状態の解決を実現することが、民事訴訟の目的である。

以上

■ 弁護士 松澤邦典のコラム一覧

■ 関連記事

「裁判官から見た、効果的な主張書面の書き方とは」

2020年10月30日 弁護士 寺内康介(骨董通り法律事務所 for the Arts)

法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。