2021年11月29日

「改めて原盤権 -配信での音源利用は進むのか-」

弁護士 寺内康介 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

演劇、ダンス、スポーツ、各種ショーから企業の販促イベントまで、既存の音源(原盤)が利用される場面は多い。コロナ禍をきっかけにオンライン配信は飛躍的に増えたが、音源の配信には「原盤権」の権利処理が課題となる。

そこで、原盤権とはなにかから、権利処理の方法、配信に関する集中管理の現状まで、原盤権にまつわるエトセトラをお届けしたい。

1 原盤権とは

原盤権を理解するには、CDなどの音源が作られる過程を想像することが近道である。

まず原盤制作の前提として、楽曲制作がある。楽曲(歌詞とメロディー)を作った作詞者、作曲者には、歌詞、メロディーに対する著作権がそれぞれ発生する。実務上「音楽著作権」などと呼ばれるが、これは原盤権とは別の権利である。

次に、原盤制作段階では、この楽曲についてボーカルによる歌唱、バンドによる演奏がレコーディングされ、それぞれの音を調整してマスター音源が完成する。このマスター音源が「原盤」である。

この際、歌唱・演奏をしたアーティストには「実演家の権利」が、原盤制作者には「レコード製作者の権利」がそれぞれ発生する(詳細は後述)。

なお、原盤権との言葉は著作権法には登場しない。実務では、「レコード製作者の権利」を原盤権と呼ぶこともあれば、これとレコーディング時の歌唱・演奏により発生する「実演家の権利」の両方を併せて呼ぶこともある。本コラムでは、後者の使い方(両方の権利を併せたもの)を用いる。

■実演家の権利

歌詞やメロディーといった著作物を創作する作詞者・作曲者とは異なり、楽曲を歌唱・演奏するアーティスト(ボーカル、バンドメンバー、スタジオミュージシャン等)は著作物を創作しているわけではなく、歌唱・演奏に対して著作権は発生しない。

もっとも、著作物を演じることは著作権法上「実演」とされ、実演をした者には「実演家の権利」が発生する(著作隣接権のひとつ)。楽曲の歌唱・演奏に限らず、脚本を演劇的に演じること、振付を踊ること、小説を朗読することも「実演」である。

ある楽曲をアーティストが実演するたびに、その実演には実演家の権利が発生する。同じ楽曲を別のアーティストが実演すればまた別の実演家の権利が発生する。プロに限らずアマチュアの実演も同様である。

このように、レコーディングのための歌唱・演奏(以下、他の実演と区別するために便宜上「レコード実演」という)には「実演家の権利」が発生している。

■レコード製作者の権利

原盤を制作した者*(最初に音を固定した者。基本的には原盤制作の費用を負担した者と解される)には「レコード製作者の権利」が発生する。諸説あるが、原盤制作にかけた資本投資を保護するためなどと説明される。これも「著作隣接権」のひとつである。

従来はレコード会社が単独で原盤を制作することが一般的であったが、現在は音楽出版社やプロダクションが制作をしたり、共同で制作をすることも多く行われる。レコード会社以外が原盤を制作した場合も、原盤制作者からレコード会社に原盤に関する権利の譲渡や利用許諾がされることが多い。これにより、レコード会社が「レコード製作者の権利」を保有・管理することになる。

このように、原盤制作の過程では、実演家の権利、レコード製作者の権利が発生するが、これらがばらばらに存在すると原盤によるビジネスがままならないため、実務上、レコーディング時の契約でアーティストの実演家の権利は原盤制作者に譲渡されることが多い。

このようにしてレコード会社は「実演家の権利」と「レコード製作者の権利」という原盤に関して生じる権利をまとめて保有・管理している。

【ここまでのまとめ】

| 楽曲制作 | 原盤制作 | |

| 作詞者・作曲者に、詞・曲の著作権が発生 (音楽著作権) |

レコード実演に「実演家の権利」が発生 | 原盤制作者に「レコード製作者の権利」が発生 |

| 「実演家の権利」はレコーディング時の契約で原盤制作者に譲渡され、「実演家の権利」と「レコード製作者」の権利をまとめてレコード会社が保有・管理していることが多い | ||

2 音源利用に権利処理を要する場合

音源(=原盤であるが、以下イメージのしやすさから「音源」とする)の利用には、常に原盤権の権利処理が必要かというとそうではない。

著作権法では、実演家、レコード製作者が他者による無断利用を禁止できる場合(許諾権がある場合)が定められている。これに該当する利用方法については原盤権利者からの許諾が原則必要ということになる。

具体的な権利の一覧は文化庁のHPなどにもあるが、以下具体例とともにみていきたい。

〇CD化、DVD化(許諾必要)

実演家には、無許諾での録音・録画を禁止できる権利(録音権・録画権)、同じくレコード製作者には、無許諾でのレコード複製を禁止できる権利(複製権)がある。そのため、音源を複製したCDの作成や、音源を利用したイベントをDVD化するには、原盤権利者の許諾が必要である。ただし、私的使用目的の複製は例外的に権利者の許諾なく可能である(権利制限規定。著作権法102条1項、30条1項)。

〇目の前の観客に音源を聴かせる場合(原盤権利者の許諾不要)

実演家、レコード製作者とも無許諾での演奏を禁止できる権利(演奏権)を有しない。そのため、演劇、ダンス、スポーツ、企業の販促イベントなどいずれでも、目の前の観客に対してCD音源等を流すことについて原盤権利者の許諾は不要である。営利目的かなどは関係しない。

ただし、音源を流す以上、当然に楽曲(歌詞とメロディー)も利用しているところ、楽曲の著作権(音楽著作権)には演奏権が含まれるため、権利処理が必要である。音楽著作権を管理するJASRACの管理楽曲であれば、JASRACへの利用申請により演奏利用が可能である(NexToneも音楽著作権を管理しているが、演奏権の管理はまだ始めていない)。なお、非営利で観客から料金を取らず演者にも報酬を支払わない場合であれば、楽曲も許諾なく利用可能である(権利制限規定。著作権法38条)。

〇インターネット配信の場合(許諾必要)

実演家、レコード製作者とも「送信可能化権」を有するため、無許諾でインターネットに音源をアップロードすることは禁止される。したがって、生のイベントでCD音源等を流すことはできても、このイベントを配信するには、利用した音源の権利処理が必要となる。

なお、YouTube等の投稿型やその他配信プラットフォームを通じて配信する場合、配信プラットフォームはJASRAC/NexToneと包括契約を締結しているが、これは音楽著作権についであり、原盤権とは関係がない(そもそもJASRAC/NexToneは原盤権を集中管理していない)。YouTubeなどで「歌ってみた」動画を投稿する場合も、伴奏部分に既存音源を利用するには許諾が必要である。

〇放送の場合(原盤権利者の許諾不要、ただし報酬支払が必要)

レコード実演をしたアーティスト、レコード製作者とも、無許諾での放送を禁止できる権利はなく、(商業用の)音源が放送された場合に報酬請求ができるのみである(実演家の許諾を受けて録音・録画された実演について放送権はなく、レコード製作者にも放送権はない。著作権法92条2項2号イ、95条、97条)。

したがって、テレビ局やラジオ局は、権利者の許諾なく音源を放送できる(報酬の支払は必要)。音源が利用されたイベントを放送する場合も同様である。

【ここまでのまとめ】

*「許諾権あり」は無許諾での利用を禁止できる権利がある場合、「報酬請求権のみ」は利用の禁止までできず報酬請求権のみがある場合を表す。

| 録音・録画/ 複製権 | 演奏権 | 送信可能化権 | 放送権 | |

| レコード実演の実演家 | 許諾権あり | 権利なし | 許諾権あり | 報酬請求権のみ |

| レコード製作者 | 許諾権あり | 権利なし | 許諾権あり | 報酬請求権のみ |

| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

| 原盤権の権利処理要否 | 音源のCD化、音源を利用したイベントのDVD化 →許諾必要 |

目の前の観客に向けて音源を流す場合 →許諾不要 ただし、音楽著作権は別途必要 |

音源のインターネット配信 →許諾必要 |

音源の放送 →許諾不要(報酬を支払うことで利用可能) |

3 原盤権の権利処理方法(原則として個別交渉)

イベント会場での音源利用や放送での音源利用には原盤権利者の許諾は不要である一方、配信には許諾が必要であった。それでは、配信など権利処理を要する利用をしたい場合だれにどう連絡をするのか。

これは原則として、その音源を管理するレコード会社等に個別に許諾を得る必要がある。この点は、楽曲(歌詞とメロディー)の権利処理と大きく異なる点である。上述のとおり、音楽著作権はJASRACやNexToneといった集中管理団体があり、各管理楽曲であれば各団体への利用申請で足りる。JASRACやNexToneは正当な理由がなければ利用許諾を拒否できないし(著作権等管理事業法16条)、使用料は使用料規程で基本的に決められている。

これに対し、レコード会社とのやり取りは通常の個別交渉である。必ずしも許諾を得られる保証はないし、許諾の条件として提示される金額はレコード会社や楽曲、利用方法により様々である。利用したい音源が複数あり、これを管理する会社が異なれば複数の会社との交渉が必要になる。

実際、当事務所が映像産業振興機構の委託を受け、音楽、演劇、ダンスなどの主催団体に行ったアンケート調査(2020年10月実施)では、多くのイベント主催団体が、イベント配信時の原盤権の権利処理に課題を感じていた。回答のなかには、原盤使用料の問題のほか、権利元が不明、権利元の返答に時間がかかる、海外レーベルとの直接交渉が負担など、権利者探しや交渉自体への負担があり、JASRACやNexToneのような管理団体による集中管理を求める声も多かった(「新たなライブエンタテインメントに関する課題調査報告書」p12等)。

ライブイベントの現場では、配信を考えると既存音源の利用はしにくいといった声もよく聞く。もっとも、ダンス、エアロビ、DJ配信などでは音源を利用しないわけにはいかず、配信は大きな課題である*。

それでは、一つの解決策といえる音源の集中管理はどこまで進んでいるであろうか。

4 集中管理

■放送番組のインターネット配信

テレビやラジオなどの放送番組をインターネット配信する場合の音源利用(これは放送でなく配信なので、法律上権利者の許諾が必要である)については、以前より日本レコード協会が集中管理を進めてきた。これにより放送番組をインターネット配信する際には、音源利用について個別にレコード会社から許諾をとる必要はなく、レコード協会への利用申請により利用可能である。

■放送番組以外のインターネット配信(非オンデマンドなどの条件あり)

これに加え、レコード協会は、2020年11月から、インターネット上で独自コンテンツを一斉同時配信するサービス(ウェブキャスティング)における音源利用に関して集中管理を始めた。

本コラム執筆時点の条件は以下のとおりである。

○非オンデマンド型であること(スポーツイベントは除く)

ユーザーが任意の時間に見始められるオンデマンド型ではなく、特定の時間に配信されているものをユーザーが見るものである必要がある(テレビ放送・ラジオ放送と同じイメージ)。ただし、スポーツイベントについてはオンデマンド型も対象とされている。

○その他

| 項目 | 内容 | |

| 1 | 曲数制限 | 特定チャンネルにおける3時間の送信中、以下の何れも超えない ① 同一の商業用レコード又は配信アルバムから最大3曲 (ただし、3曲連続送信は不可) ② 同一アーティストに係るレコードは最大4曲 (ただし、4曲連続送信は不可) ③ 複数枚組の商業用レコードから最大4曲 (ただし、4曲連続送信は不可) |

| 2 | 送信回数制限 | 同一番組の送信回数は3日間のうち、最大1回とする |

| 3 | レコード 使用時間制限 | 番組時間の50%以下とする |

| 4 | 事前告知禁止 | 送信するレコードの情報(曲名、アーティスト名、商品タイトル)を事前に告知しない |

| 5 | チャンネル 自動切換禁止 | 受信先の受信チャンネルを自動的に切り替える設定を送信者側で行わない |

事前にレコード情報を告知しないことや、同一アルバム、アーティストからの使用曲数が制限されること、音源使用時間を番組時間の50%以下とするなど、音楽配信ビジネスへの影響を考慮したものとなっている。 なお、非オンデマンド型とはリアルタイムのライブ配信に限られるものではなく、後日の配信であっても、ユーザーが自由な時間に見始められるのでなければ条件を満たす。連日の配信はできないが、一定のスパン(3日間のうち1回)を空ければ、複数回の配信も可能である。例えば、ライブ配信:12/1 18:00~、見逃し配信:①12/4 18:00~、②12/7 18:00~といったことも可能である。

これらの条件を満たす場合、レコード会社に個別に許諾を得ることなく、レコード協会への利用申請で利用可能となる。利用音源の数が多い場合などは特に便利であろう。 レコード協会によれば、実際の利用例・事前相談例として、インターネットラジオ*、ファッション関係表彰式、ファン感謝祭、スポーツ競技会、舞台公演の配信、音楽トーク番組、エクササイズ用のBGM配信などが挙げられている**。

本制度は、非オンデマンド型であることや番組全体の音源使用が50%以下であるなど、現時点で利用できるシーンはある程度限定されるが、条件を満たした場合には活用可能性がある。 また、レコード協会では対象範囲の拡大を検討しているとのことであり、利用の際には最新の条件(使用料規程)を参照されたい。関係者との調整を経てさらなる集中管理範囲が広がるか、今後の動向に注目したい。

5 その他音源利用を容易にする方策

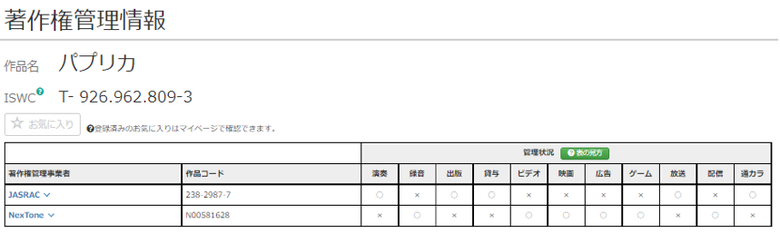

■楽曲と原盤をひも付けたデータベースの構築(音楽権利情報検索ナビ) 文化庁では、DX時代における著作物利用の円滑化に向けた議論がされている。 テーマの一つに著作物の分野横断データベースの構築があり、2017年からの実証事業を得て、2021年4月からは音楽権利情報検索ナビが公開されている。簡単なユーザー登録を行えば誰でも利用可能である。 JASRACやNexToneが有する音楽著作権のデータと、メジャー、インディーズ、ネットクリエイター系を含むCD音源、配信音源のデータが集約されている。 音楽著作権だけをみても、JASRACとNexToneのどちらに(又はそれぞれに)権利が預けられているかが一目瞭然であるし(これまでは各社のデータベースを確認する必要があった)、楽曲と音源がひも付けられ、音源を管理するレコード会社も載せられており、画期的である。 以下、音楽権利情報検索ナビの検索結果より抜粋であるが、例えば米津玄師の「パプリカ」は音楽著作権のうち演奏、放送等はJASRAC、録音、配信等はNexToneに預けられているが、下記のように一覧できる(実際の画面はより見やすい)

また「CD商品リスト」として、アルバム「STRAY SHEEP」のみならず、同曲が音源化されたリストが表示され、各管理するレコード会社も記載されている(下記には載せ切れていないが当然「Foorin」版もある)。

例えば過去の映像をインターネット配信しようとする際の、利用音源の確認などにも使いやすいであろう。

■配信プラットフォーム、業界団体独自の取組み(投稿者側の権利処理の不要化) 配信プラットフォームによっては当該プラットフォームで利用できる音源が用意されている場合もある。 例えば、ニコニコ動画では、ニコニコ動画内で利用できる音源が用意されている。これは、各レコード会社からニコニコ動画側で許諾を得ているものであろう。 音楽配信サービスのSpotifyでも、Spotify上の音源を利用して自作のラジオ番組のようなものが作れる「Music + Talk」とのサービスを開始している(日本では2021年8月開始)。 また、DJ、ダンスミュージックの業界団体であるJDDAは、レコード協会等と連携し、権利者から特別な許諾を得たとして、一定の条件を満たす場合のDJライブ配信を実現している(期間限定)。 これらはそれぞれ独自の取組みであり、特定のプラットフォーム上で行うなど独自の条件を満たす必要がある。これらの取組みは、配信における音源利用のニーズを端的に示すものであろう。

6 おわりに

原盤権の基本から集中管理の現在、さらに配信プラットフォームや業界団体独自の取組みをみてきたが、音源の配信にはやはりまだ課題があるといえる。

さらなる集中管理が進むかなど今後の動向が注目されるが、現状で配信を行う際には、権利侵害とならないよう注意を払うとともに、現状で取りうる手段について知恵を絞る必要があるだろう。

以上

■ 弁護士 寺内康介のコラム一覧

■ 関連記事

「リモート社会とオンライン配信の著作権・肖像権ガイド(拡張版)」

2020年4月30日 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts)

法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。