2013年11月28日

「店舗の外観デザインは守られるのか―法的保護のハードル―」

弁護士 中川隆太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

1. はじめに

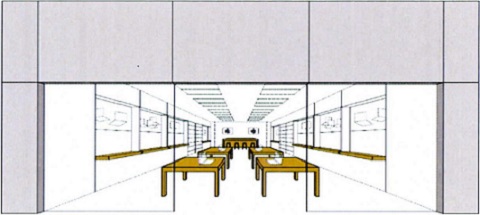

近年、商品やサービスを価格以外で差別化するのが難しくなる「コモディティ化」が加速度的に進んでいるといわれる中、アップルやスターバックスのように、店舗での体験も含めたパッケージとしてのブランディングにより差異化を図る動きがますます目立ち始めています。そして、このような動きに連動して、店舗の外観デザインにつき、どこまで法的に保護して独占を認め、どこから自由に利用させるべきかという議論も、さらに重要度を増しています(今年1月、米国でアップルストアの店舗外観デザインの商標登録が認められて話題になったことも、まだ記憶に新しいところです)。そこで今回のコラムでは、日本で店舗の外観デザインを法的に保護するためのハードルがどのくらい高いのかについて、実務上よく採用される法的主張の要件を中心にお話ししたいと思います。

米国にて商標登録が認められたアップルストアの店舗外観デザイン

(米国特許商標局(USPTO)のデータベースより)。

米国にて商標登録が認められたアップルストアの店舗外観デザイン

(米国特許商標局(USPTO)のデータベースより)。

2. 営業主体を混同させる行為―不正競争防止法による保護

(1) 設例

アパレルメーカーA社は、自社ブランドAのショップを多数展開しています。そして、Aのブランド価値を高めるため、特徴的な視覚的要素を取り入れるなどして、印象的な店舗の外観デザイン(「店舗デザインα」)を各ショップで採用していました。ところがある日、その店舗デザインαが、Aのブランドロゴや名前が表示される部分を除いて第三者であるB社に無断で模倣されてしまいました。交渉では埒があかなさそうなので、何とかしてB社による店舗デザインαの模倣利用を法的にやめさせたいと考えていますが、何か手はあるでしょうか。

日本において店舗の外観デザインの法的保護が争われたケースはまだあまり多くありませんが、その中で最もよく用いられる法的主張は、店舗の外観デザインを模倣する行為が、不正競争防止法により規制される、店舗の営業主体を混同させる行為に当たるとの主張です。今回の設例でいうと、「店舗デザインαは、A社の店舗であることを示すデザインとして広く知られているのに、B社に勝手に真似されると、B社の店舗をA社のものだとお客さんが混同してしまうのでやめてほしい」という主張です(店舗デザインのオリジナリティではなく、その信用力、ブランド力の保護に重きを置く主張といえます)。

このような主張が認められるための法的要件は、おおまかに説明すると以下の4つです。

| (a) | 店舗デザインαにより、A社の店舗であると示されること(識別力*) |

| (b) | (a)が、需要者の間で広く認識されていること(周知性) |

| (c) | B社が店舗デザインαと同一または似たデザインを使用することで、需要者に、B社の店舗をA社のものだと混同させるおそれがあること |

| (d) | A社の営業上の利益が侵害され、またはそのおそれがあること |

(* このような力を、他者とA社を「識別する力」=識別力といい、店舗外観デザインによってどの会社の店舗なのかが明らかになる場合、その店舗外観デザインには「識別力がある」といいます。)

では、順に見ていきましょう。

(2) 各要件について

ア 要件(a):識別力

まず、店舗デザインαに(上記のような)識別力があることが必要です。では、店舗の外観デザインが識別力を持つのはどういう場合でしょうか。

ここで、皆さんが出来たばかりの新しい店舗に初めて入るときのことを想像してみてください。そこがどの会社の店舗かを見分ける際、何に着目して判断しているでしょうか? やはり一般的には、看板に出ている店名・社名やロゴマークなどに着目して判断していることが多く、最初から店舗の全体的な外観によって見分けることはあまりないのではないかと思います。他方、ある程度歴史があり、広く知られた店であれば、看板やロゴマークを見ればもちろん、必ずしもこれらが見えなくても、全体的な外観によってどこの会社が営業している店なのか判断できるようになることもあるでしょう(例えば、ガラス張りの入口にスチールグレーの外壁パネルからなるファサード。そして、ライトブラウンの長方形のテーブルが整列され、その上にパソコンや各種デバイスを整然と展示された店内の様子などが見えれば、多くの人は、あの世界一有名なリンゴのロゴマークや店名の表示が見えなくても、そこがアップルストアだと判断するのではないでしょうか)。このとき、その店舗外観デザインは識別力を獲得しています。

実際に、店舗の外観デザインの法的保護に関する数少ない裁判例である大阪高裁平成19年12月4日判決(「まいどおおきに食堂事件」)も、原審判決(大阪地裁平成19年7月3日判決)を引用して、以下のような判断をしています。

店舗外観は,それ自体は営業主体を識別させるために選択されるものではないが,特徴的な店舗外観の長年にわたる使用等により,第二次的に店舗外観全体も特定の営業主体を識別する営業表示性を取得する場合もあり得ないではない

判決のこの表現(特に下線部)から、「裁判所は、店舗外観のデザインがどれだけ特徴的であっても、最初から識別力を持つことはなく、長期の使用などにより初めて識別力を獲得し得ると考えている」と理解する見方もあります。仮にそうだとすると、今回の設例でも、店舗デザインαがどれだけ奇抜であろうと当初から識別力があると認められる可能性は低く、A社が自社のショップで長期間店舗デザインαを使用したり、宣伝広告などでメディアに露出させたりすることを通じて店舗デザインαの知名度を向上させることによって初めて、店舗デザインαが識別力を獲得する可能性が出てくる、ということになりそうです(*i) 。また、この考え方によると、店舗の外観デザインが識別力を獲得したかどうかの認定と、下記ウの周知性の認定はほとんど重なってくるといわれています。

イ 店舗の外観デザインの保護と営業方法の独占

また、要件(a)に関して、別の角度からの制約もあります。すなわち、ある店舗の外観デザインから営業主体が特定されうるとしても、そのデザインが特定の営業方法と直結するものである場合、これを保護して独占を認めてしまうと、実質的に営業方法自体の独占を認めることにつながるため、適切ではないとされています。

例えば、先ほどの「まいどおおきに食堂」事件では、原告の主張の一つとして、「玉子焼きについてのみ、オーダーを受けてから焼くコーナーが設けられていること」も営業表示であるとの主張もなされましたが、裁判所は、それは「役務提供の方法そのものであって、かかる営業形態について原告に独占権を認めることはでき(ない)」としています。このほか、(店舗の外観デザインそのものではなく)商品の陳列デザインの法的保護が争われた大阪地裁平成22年12月16日判決(「西松屋」事件)でも、裁判所は似たような判断をしています。

これらの考え方や裁判例を前提とすると、店舗デザインαについても、営業方法と直結するデザインを含む場合、(識別力の有無にかかわらず)その部分は保護されない可能性が高いと言えそうです。

ウ 要件(b):周知性

要件の2つ目は、店舗デザインαがA社を示すものとして広く知られていることです。主なポイントとなるのは、「どこ」で、「誰」に、「どの程度」広く認識されていればよいのかという3点です。

まず「どこ」でという点ですが、最低限、相手方であるB社の営業する地域で広く認識されている必要があります(もちろん、日本全国で広く認識されていれば文句なしです)。

次に「誰」に認識されている必要があるかですが、必ずしもあらゆる消費者にあまねく認識されている必要はなく、特定の範囲・階層(例:「若い女性」、「パソコンに関心のある消費者」など)の間で広く認識されていれば認められる可能性があるとされています。今回のケースでも、A社とB社がそれぞれターゲットとする顧客層が重なっており、その範囲の需要者の間で広く認識されていれば要件(b)を充足する可能性があるといえそうです。

最後に、「どの程度」広く認識されている必要があるかという問題です。この点についてははっきりとした具体的な判断基準があるわけではありませんが、少なくとも、特定の少人数に知られている程度では不十分であるものの、需要者の圧倒的多数が知っている必要まではないとされています。また、これまでの裁判例の傾向として、営業表示の識別力が強いことは周知性を肯定する方向に、識別力が弱いことは周知性を否定する方向に働く傾向にあるとの指摘もあるところです。

エ 要件(c):混同

3つ目の要件として、B社が店舗デザインαと同一または類似のデザインを使用し、需要者が混同するおそれがあることが必要です。

この点に関し、裁判所は、先ほどの「まいどおおきに食堂」事件地裁判決において、要件(c)を充足するためには、少なくとも、店舗デザインαとB社の店舗の外観デザインとを比較して、

| ① | 需要者の目を惹く特徴的な構成部分や主要な構成部分が同一又は 著しく類似していること |

| ② | ①により、利用者がB社の店舗をA社のものであると誤認・混同する 客観的なおそれがあること |

の2点が必要だと判断しています(高裁判決もほぼ同様)。

そして、類似性が争われた「まいどおおきに食堂」(原告店舗)と「めしや食堂」(被告店舗)の店舗外観デザインを対比し、まず、両店舗外部に設置された店舗看板とポール看板(遠方から見えるように高いポールの上に看板が設置されたもの)こそが、両店舗外観デザインのうち「最も特徴があり、かつ、主要な構成要素として需要者の目を惹く部分」だとしました。その上で、それらの看板に記載された表示(「ごはんや まいどおおきに ○○食堂」と「めしや食堂」)が似ていないことなどを理由に、特徴的かつ主要な部分において類似しておらず、むしろその相違点が店舗外観全体の印象、雰囲気等に大きな影響を及ぼしていると判断しています。

また、外装や内装の類似性に関する原告側の主張について、次のように退けています。

(ア) まず外装につき、原告側は「外装の全体的な配色は、木の色、黒色、白色が効果的に組み合わされ、看板や幟(のぼり)に赤色があしらわれている点で共通し、需要者に同じイメージを抱かせるので類似する」と主張しましたが、裁判所は、外装に使われる色の種類は共通するとはいえ使われる箇所が全く異なる上、使用される色や組み合わせもありふれていることなどから、全体としての印象や雰囲気がかなり異なるとしています。

(イ) さらに、内装につき、原告側は「全体的に木の色で統一され、暖色の照明が用いられるなど全体的な印象が酷似する」と主張しましたが、裁判所は、そのような内装は飲食店の店構えとしてきわめてありふれており、店舗外観デザインの類似性を基礎づける事情にならないと判断しました。

そして、これらの判断などに基づき、原告店舗の外観デザインと被告店舗の外観デザインは類似しておらず、混同のおそれもないと結論づけました。

したがって、今回の設例でも、店舗デザインαとB社の店舗のデザインとを比較する際、全体的な印象や雰囲気を漠然と比較するのではなく、それぞれの店舗の外観デザインにおいて、店舗を利用する人の目を惹くような特徴的な部分や店舗外観の主要な構成部分はどこなのかを検討するところからスタートする必要がありそうです。その際、大きな看板が店舗外部に設置されていたり、ポール看板を設置している場合には、それらが店舗デザインαの特徴的な部分・主要な構成部分(の一部)と判断される可能性もある程度認められそうです。

そして、次にその特徴的な部分・主要な構成部分を取り出して比較した場合に、両者が同一であるか、著しく類似していると評価できるか、さらには、それにより上記②のような混同が生じるおそれがどの程度あるといえるか、検討を進める必要があるでしょう(もっとも、一般的には、①が認められる場合には、②も認められるケースが比較的多いことが想像されます)。その際、「まいどおおきに食堂」事件高裁判決では、外装の色の選択や内装に関して、前記(ア)(イ)のような判断がなされていることが、一つの参考になると思われます。

オ 要件(d):営業上の利益の侵害

最後に4つ目の要件として、営業上の利益が侵害され、又はそのおそれがあることが必要です。もっとも、この要件(d)については、要件(a)~(c)が認められる場合には、特段の事情がない限り、そのまま認められる可能性が高いと思われます。

カ まとめ

以上述べてきた4つの要件の内容について、主なポイントをまとめると、次のように整理できます。

| 要件 | 内容 | 主なポイント |

| (a) | 識別力: 店舗デザインαによりA社の店舗だと示される こと |

店舗の外観デザインが最初から識別力を持つ可能性は低く、特徴的なデザインの長期の使用などにより店舗の外観デザインが識別力を獲得する可能性が出てくる。 なお、営業方法と直結するデザインは保護されない 可能性が高い。 |

| (b) | 周知性: A社を示すものとして広く知られていること |

「どこ」:最低限、相手方(B社)の営業する地域 「誰に」:少なくとも特定の範囲・階層の間 「どの程度」:圧倒的多数に知られている必要はないが、特定少人数では不十分。 |

| (c) | 混同 | 少なくとも以下の2点が必要: ①店舗外観デザインのうち、需要者の目を惹く特徴的な部分や主要な部分が同一又は著しく類似していること ②利用者が相手方(B社)の店舗をA社のものと混同する客観的なおそれが認められること |

| (d) | 営業上の利益の侵害又はその おそれ |

要件(a)~(c)が認められる場合には、特段の事情が ない限り、そのまま認められる可能性が高い |

3. おわりに(*ii)

以上、駆け足で見てきたように、現状においては、店舗の外観デザインを法的に保護するためのハードルは、かなり高いといわざるを得ません。確かに、ブランドの差異化を図る上では、店舗の外観デザインではなく、商品やサービスの中身で勝負するのが王道であるともいえるでしょう。しかし、冒頭でも触れたように、店舗の外観デザインにつき、どこまで法的に保護して独占を認め、どこから自由に利用させるべきかという議論の重要度が増す中、個人的には、このようなバランスが適切かどうかを含め、あるべき保護のあり方について、もう少し議論されてよいように感じています(なお、直近の商標法改正の議論でも、店舗の外観デザインを含むトレード・ドレスについては「立体商標等によって保護され得るとも考えられる」とされるにとどまっています)。今回のコラムが、店舗外観デザインの法的保護の現状に関する皆さんのご理解につながり、法制度の在り方を考えるきっかけになれば嬉しく思います。

以上

主要参考文献:

奥邨弘司「全体としての店舗外観の不正競争防止法2条1項1号による保護」知財管理59巻7号873頁(2009年)

三木茂=井口加奈子「店舗デザインの法的保護―米国トレードドレス保護と我が国における保護の可能性―」牛木古稀『意匠法及び周辺法の現代的課題』749頁(発明協会、2005年)

i:

もっとも、この考え方については、「それでは新しい店舗外観デザインはほとんど保護されなくなってしまう」との批判や、「非常に奇抜なデザインの場合、最初から本来的に識別力を有することもありうるのではないか」といった批判もあるところです。なお、米国では、商品の全体的なイメージや総合的な外観などを意味する「トレード・ドレス」の一つとして店舗の外観デザインも保護されうるとされており、このトレード・ドレスの中でも、特に店舗の外観デザインについては、本来的に識別力を持つこともあると考えられています(実際に、ある店舗外観デザインにつき本来的に識別力を持つと判断した米国連邦最高裁判決(Two Pesos事件連邦最高裁判決(Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 505 U.S. 763 (1992)))もあります)。

ii:

上記でお話しした「営業主体を混同させる行為」に関する主張以外に、どのような構成が考えられるのか、ごく簡単に触れておきます。

(1) 著名な営業表示の無断使用行為

まず、店舗の外観デザインを模倣する行為が、同じく不正競争防止法で規制される、著名な営業表示の無断使用行為(同法2条1項2号)に当たるとの主張も理論的には考えられます。しかし、そのためには、店舗デザインαがA社を示すものとして広く認識される(周知性)というレベルにとどまらず、需要者に高い信用・名声・評価を得て広く知られている必要があります(著名性)。したがって、そのハードルは極めて高いといわざるを得ず、ほとんどのケースにおいて、あまり現実的な選択肢ではないように思えます。

(2) 立体商標

事前に登録する必要があるため、今回のケースでは使えませんが、一般に、店舗の外観デザインを法的に保護する方法として、店舗の外観デザインを立体商標として登録するという方法も考えられます。ただし、2点ほど問題となりうる点が指摘できます。

まず、商標として登録できる対象は、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」とされています(商標法2条1項)。しかし、この「立体的形状」の範囲が解釈上明確ではないため、果たして店舗の外観デザインが登録可能なのか、はっきりしないといわざるを得ません。文言上は含まれるようにも思われますが、過去の例を見ても、独立型の店舗(建物)の外装の登録が認められたケースはあるものの(出光のガソリンスタンド(商標登録第5181517号)やファミリーマート(商標登録第4163383号)など)、独立型店舗の内装部分や、商業ビル内のテナント型店舗の外観(外装・内装)が立体商標として登録されたケースは、筆者の知る限り、まだありません。

また、登録のための要件として識別力が必要となるため、上記2(2)アと同様の問題がありそうです。

(3) 著作権法

また、店舗の全体的な外観デザインが建築の著作物や美術の著作物として保護される可能性もありそうです。しかし、今回のコラムでは詳しくは立ち入りませんが、店舗の外観デザインのように実用性のある表現については、独立して美的鑑賞の対象となるような高度の美術性がないと著作物として保護されないとの考え方が有力であることなどから、実務上はあまり採用されていないようです(なお、建築と著作権の問題はかなり奥が深いトピックであり、個人的にも関心が強いので、また別の機会に論じたいと思っています)。

(4) 主要な什器のデザインの保護

店舗外観の全体的デザインを直接的に保護するものではありませんが、次善策として、主要な什器のデザインの保護(意匠法や著作権法(応用美術))を通じて間接的に店舗の外観デザインを保護するという構成も考えられます。しかし、ザハ・ハディドのデザインしたNeil Barrett青山店の陳列棚のように、1つの什器により店舗の内装が決定的に左右されるような例外的な場合は別として、一般的には、1つの什器のデザインの保護が、直ちに店舗の外観(内装)デザイン全体の保護につながるケースはあまり多くはないようにも思われます。また、多店舗展開の場合には、必ずしも特定の什器ばかり使用するわけにもいかないことも想像されるため、店舗の外観デザインの保護の方法として適切といえるかはケースバイケースとなりそうです。

■ 弁護士 中川隆太郎のコラム一覧

■ 関連記事

「デザイン業界がざわめいた!? 130年ぶりの意匠法大改正」

2020年5月 8日 弁護士 岡本健太郎(骨董通り法律事務所 for the Arts)「これってOK!? コンテンツにおける建築物の画像利用」

2020年11月27日 弁護士 岡本健太郎(骨董通り法律事務所 for the Arts)

法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。