2018年4月25日

「『人材と競争政策に関する検討会報告書』とその先にある問題

~独禁法と労働法のあいだで揺れる芸能関係者とアスリート~」

弁護士 小林利明 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

1 はじめに

本年2月15日、人材獲得市場における独禁法の適用についての報告書(「人材と競争政策に関する検討会報告書 」。以下「報告書」といいます)が公表されました。この報告書は、芸能人やスポーツ選手をめぐる独立騒動や移籍制限が社会的話題となっていた中で公表されたものであり、公表直後にはリーグや芸能事務所業界団体がすぐに反応して現状の見直しを発表するなど、エンタテインメント・スポーツ業界への影響も大きいものとなりました。

そこで今回は、筆者の昨年のコラム「芸能人・プロスポーツ選手と独禁法・労働法の関係」 の続編として、報告書のうち、特に独禁法と労働法の交錯領域について取り上げつつ、報告書では言及されていない派生的論点についても触れたいと思います。

2 報告書の骨子

47ページからなる報告書本体は、さっと理解するには大部で難解です。

概要を把握するために、まず報告書の目次を見てみましょう。

第1 はじめに

第2 独占禁止法による行為規制の概略

第3 労働者・組合と独占禁止法

第4 独占禁止法の適用に関する基本的な考え方

第5 共同行為に対する独占禁止法の適用

第6 単独行為に対する独占禁止法の適用

第7 競争政策上望ましくない行為

第8 おわりに

この報告書の検討対象は、いわゆるフリーランスです。「フリーランス」の定義はされていませんが、システムエンジニア、編集者、ライター、アニメーター、デザイナーなどのほか、スポーツ選手や芸能人などが報告書の検討対象だとされています(第1)。

独禁法の一般論が説明された後(第2)、第3において、労働法上の労働者に対する独禁法の適用について検討されています。この部分は、今までの公取委のスタンスを大きく変える内容となっており、本コラムでもこの部分を取り上げます。

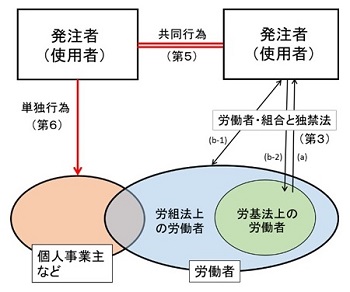

第4は、優れた人材を獲得するための発注者又は使用者(以下、単に「発注者」といいます)間の競争を制限する行為に関するいわば総論であり、第5以下が各論です。第5では、複数の発注者が共同して行う制限行為(「共同行為」)について、労働者又は業務受託者に対して支払う対価に係る取決め、移籍・転職に係る取決めなどが検討されています。続く第6では、個々の発注者が単独で行う制限行為(「単独行為」)について、秘密保持・競業避止義務、専属義務、役務提供に伴う成果物の利用等制限などが検討されています。最後に、独禁法上直ちに問題とならないが望ましくない行為(第7)についても記載されています。

報告書の内容を図示すると、下図のような感じでしょうか。図中の「第○」は、報告書の目次に対応しています。赤い線は、独禁法上問題がありうると指摘されていることを示します。

|

| (2018年3月16日の公取委主催のセミナーで映写されたスライドを参考に作成) |

この図を理解する上でのポイントは、労働法上の労働者には2種類、つまり、「労働基準法上の労働者」と「労働組合法上の労働者」があり、同じ「労働者」といってもその範囲は異なっているという点です。「労働基準法上の労働者」とは、会社員など一般にイメージされる労働者であって、使用者の指揮監督下で働き、その対価を得る者です。他方で、「労働組合法上の労働者」はこれより広い概念であり、労使対等化のために労働組合による団体交渉を認めることがふさわしいと考えられる者がこれにあたります(そのため、たとえば、退職者や個人事業主は労働基準法上の労働者ではありませんが、労働組合法上の労働者にあたり得ます)。

※なお、紙幅の関係上このコラムでは取り上げませんが、第5~第7の各論の概要を手っ取り早く把握するには、報告書の「概要」や「報告書のポイント」が便利です。

3 「労働法 or 独禁法」から「労働法 and 独禁法」へ

報告書の内容は多岐にわたりますが、本コラムでは、「第3 労働者・組合と独占禁止法」に絞って取り上げます。上の図でいうと、中段右側の部分です。「第3」では、労働法と独禁法が交錯する領域の問題について書かれており、報告書において重要な部分の一つです。

上述のとおり、「第3」では従来の公取委のスタンスを大きく変える方向性が提示されました。公取委の伝統的見解は、労働組合法や労働基準法などの労働者保護法制があることを踏まえ、労働者は独禁法の適用対象となる「事業者」ではなく、労働契約ならば独禁法が対象とする「取引」ではないというものでした。しかし、そう考える根拠となる法律や裁判例が明確にあるわけではなく、むしろ複数の最高裁判決は、個人事業主であっても労働組合法上の労働者にあたることを認めていました。

このような理論的背景を前提に、昨今の労働市場の状況も踏まえ、報告書は、今後は「労働者or事業者」、あるいは「労働契約or not」という二者択一的な判断はやめ、問題となる事案について個別に独禁法上の適用可能性を検討すべきだと提言し、労働法の適用がある分野についても独禁法適用の可能性を認めたのです。そのうえで、報告書は、労働法と独禁法の双方が適用されうる場合について、次のようなルールを示しています。

(a)「伝統的な労働者」(典型的には労働基準法上の労働者)は独占禁止法上の事業者には当たらず、そのような労働者による行為には独禁法は適用されない。

(b) 労働法制により規律されている分野については、行為主体が使用者であるか労働者・労働者団体であるかにかかわらず、原則として独禁法は適用されない。たとえば:

(b-1)労働組合と使用者の間の集団的労働関係における労働組合法に基づく労働組合の行為やそれに対する使用者の行為。

(b-2)労働基準法や労働契約法等により規律される労働者と使用者の間の個別的労働関係における労働者に対する使用者の行為。

(b-3)ただし、これらの制度の趣旨を逸脱する場合などの例外的な場合は独禁法が適用されうる。

(a)や(b)は、一読しただけではイメージしにくいかもしれません。具体例を挙げるならば、(a)いわゆる会社員の行為には独禁法は適用されないということです。また、(b-1)労働組合が争議行為(たとえばストライキ)を行うことや、それへの対抗措置として会社がロックアウト(作業所閉鎖)すること、(b-2)会社が就業規則によって社員の労働時間などの労働条件を定める行為には、独禁法は原則として適用されない、ということといえるでしょう。

もしかすると、「そんなことは当たり前で何も目新しくないよ」と思うかもしれません。しかし、実は必ずしも当たり前ではないと思います。たしかに、(a)や(b-2)は感覚としても自然ですし、異論は少ないでしょう。

でも(b-1)についてはどうでしょう?その会社の従業員が構成員である企業内労働組合を念頭に置けば、ストライキやロックアウトに独禁法が適用されないというのは、感覚としても自然と思われます。しかし世の中には、個人事業主たるフリーランス(=独禁法上の「事業者」)からなる労働組合も存在します。もしそのような組合に属する複数のフリーランスが自分たちの最低報酬額について合意した場合、事業者の合意であるのに独禁法は適用されないのでしょうか?この点、報告書は、「複数の発注者(使用者)が共同して役務提供者に対して支払う対価を取り決めることは、原則、独占禁止法上問題となる」としています。事業者たる複数の発注者が価格を取り決めると独禁法上問題となるならば、フリーランスによる価格合意も、同じ事業者の行為である以上は、独禁法上問題となるのではないでしょうか?こう考えると、必ずしも「当たり前」でもないような気がしてきませんか。

話を戻しましょう。(a)と(b)を非常に大雑把に言えば、「労働法と独禁法は同時に適用されうる。しかし労働法制による解決が本来的に予定されている場面については、労働者の行為であろうと発注者の行為であろうと、原則として独禁法を適用しない。ただし例外あり。」というルールといえます。もし独禁法が優先的に適用されるとすれば、本来労働法によって守られるべき労働者の行為について独禁法が適用され違法となる可能性もあり、かえって、守られるべき者の保護が後退してしまうでしょう。ですので、労働法を優先的に適用するという方向に異論は少ないものと思われます。

もっとも、報告書では、独禁法が例外的に適用される場面(上記(b-3))を労働者保護の場面に限ってはいません。したがって、たとえば、労働組合法上の労働者たる個人事業主であり独禁法上の「事業者」に当たる者が、労働法制度の趣旨を逸脱する協調行為(労働組合上、適用と評価されないストライキなどはこれに当たるかもしれません)を行いそれが独禁法違反の評価を受ける場合は、使用者側が保護される可能性も残されていると思われます。

今回の報告書は、労使双方にとってエポックメイキングなものといえるでしょう。

4 エンタテインメント・スポーツ業界が提供する法律問題の重要性

ある判例解説において、「労働組合法上の労働者性は、従来、楽団員、映画俳優、プロ野球選手等について問題とされてきた」と書かれているとおり(鎌野真敬「時の判例」ジュリスト1429号129ページ)、エンタテインメント・スポーツ業界は、今回の報告書が扱う問題とは昔から深い関係を持っており、多くの先例を提供しています。

(1) 日本

たとえば、労働組合法上の労働者性についてのリーディングケースは、民間放送会社の放送管弦楽団員として会社と「自由出演契約」を締結していたミュージシャンの事案でした(CBC管弦楽団事件、1976年最高裁判決。労働者性を肯定)。類似の事案として、キャバレーにおいてダンス音楽等の演奏を行う楽団のメンバーについて、メンバーと直接の契約関係にないキャバレー運営会社が労働組合法上の「使用者」にあたるとしたものもあります(阪神観光事件、1987年最高裁判決)。その後しばらく最高裁レベルの判決は出ていませんでしたが、2011年から2012年にかけて出された3件の最高裁判決により、労働組合法上の労働者性の判断方法が実務上固まったといわれています。このうちの1件は、オペラ公演を主催する劇場との間で出演契約を締結して出演していた合唱団員が、労働組合法上の労働者にあたると判断された事件でした(新国立劇場運営財団事件、2011年)。

スポーツの世界でも、1985年に東京都労働委員会がプロ野球選手会の労働組合資格の認定において労働者性を肯定しており、球団合併に関して団体交渉する権利の有無が争点となった2004年の東京高裁判決でもそれが前提となっています(日本プロフェッショナル野球組織事件)。

(2) アメリカ

アメリカの様子もちょっと見てみましょう。アメリカのエンタテインメント業界では、SAG-AFTRA(Screen Actors GuildとAmerican Federation of Television and Radio Artistsが合併)という、本コラム執筆時点で約16万人の加入者を抱える実演家ギルド(労働組合)や、同じく5万人以上の加入者を抱えるActors' Equity Association(以下「Equity」といいます)という舞台俳優を中心とする労働組合など、多数の職業別労働組合が存在し、非常に大きな交渉力を持っています。

アメリカですから、日本では一般に裁判が回避される傾向にあるエンタテインメント業界においても、たくさんの裁判が起こされています。一例を挙げましょう。

通常、ギルドは所属メンバーが出演するにあたっての賃金・労働時間などの最低労働条件を定めており、それを製作者サイドとの間で労使合意(Collective Bargaining Agreement、(以下「CBA」といいます)として締結しています(注)。上述のEquityは、オン・オフブロードウェイをはじめとする大半の主要劇場(製作者サイド)とCBAを締結していましたが、あるとき、メンバーの仕事をとってくるエージェント手数料の上限割合もCBAの中で合意したところ、それは反トラスト法(独禁法)違反だとして、エージェントが裁判を起こしました(H.A. Artists & Associates, Inc. v. Actors' Equity Association, 451 U.S. 704 (1981))。この事件では、アメリカ連邦最高裁は、労働組合の行動について独禁法の適用がありうることを前提に、明文で認められた独禁法適用の例外の場面(statutory labor exemption)にあたると判断し、独禁法を適用しませんでした。

注:ちなみに、Equityでは、所属メンバーがフロリダ州のディズニーワールドで舞台出演する際の最低ギャラ額も決められており、ウェブ上で公表されています。これを知ってしまうと夢がなくなるような、でもちょっとだけ気になるところですよね。

スポーツの世界でも、欧米では、選手会とリーグが労使交渉を行いCBAを締結することは当たり前に行われており、労使合意の有効期間満了が近づくと、毎回タフな契約交渉が行われ、ストライキが行われたことも一度ではありません。スポーツの世界ではよく聞く言葉である、ドラフト制度、サラリーキャップ制度、移籍制限、統一選手契約など、独禁法の議論からすれば違法とされうる事項についての労使間合意についても、法律上の明文はないものの、判例法理によって独禁法適用の例外場面(non-statutory labor exemption)と扱われています。

(3) 今回の報告書は、「幅広い職種を念頭に検討を行った」とされているとおり、芸能人やスポーツ選手を主眼において検討したのではないでしょう。しかし、歴史を紐解けば、上記のようなわずかばかりの例を挙げるだけでも、エンタテインメント・スポーツ業界が今回の報告書の問題と非常に近い位置にあり、数々の先例を提供してきたことがお分かりいただけると思います。ですから、今回の報告書は、これらの業界にとっては言うまでもなく大きなインパクトがあるわけです。

5 報告書とその先の問題点

上述のとおり、今回の報告書においては、「労働法が適用される場面では原則として独禁法は適用されないが、例外的場合には独禁法が適用されうる」という大きな方向性が示されました。ただ日本版non-statutory labor exemptionともいうべき、「独禁法が適用されない場合」の外延は必ずしも明確ではありません。たとえば次のような場合はどうでしょうか。

・報告書は、独禁法の適用がない伝統的な労働者として、「典型的には『労働基準法上の労働者』」を挙げるが(上記3(a)参照)、「典型例」以外にどのような者が「伝統的な労働者」にあたるのか。

・例外の例外として独禁法が適用される「労働法制度の趣旨を逸脱する場合などの例外的な場合」(上記3(b-3))とは、たとえばどのような場合なのか。

・団体交渉のテーブルに乗っている限りは独禁法適用の余地はないのか(たとえば、団体交渉が法的に義務付けられている事項かどうかで扱いは異なるか。また、上記のEquityの事件のように第三者との関係で独禁法違反となる余地はあるのか、など)。

・独禁法違反となりうる事項について労働協約が存在していたが、その有効期間満了までに新合意が成立せず失効したという場合において、引き続き使用者が旧労働協約に基づいた運用を続けた場合、直ちに独禁法違反となるのか。

・いわゆるローンアウト(主に税務的観点から採用されるスキームで、たとえば出演契約を製作者と出演者個人が設立した会社との間で締結し、出演者自らは自分の会社に対して出演する義務を負うとするアレンジ)の場合は、誰と誰との関係で労働法と独禁法の適用を考えるのか。

などなど、少し考えるだけでもこの報告書の先にある細かな論点は多数あるように思います。

これらの論点については、海外では参考となる判決がでているものもありますし、そうでないものもあります。ただ、他国の判決はあくまでその国の法制度を前提とした判決にすぎず、その内容をそのまま日本に当てはめられるわけではありません。もちろん、業界のあり方も違います。たとえば、アメリカの芸能人は、日本のようなスタイルの芸能事務所に所属するのではなく、それぞれがエージェントや弁護士、会計士などの専門家を直接雇うなどしており、芸能界におけるタレント養成の手法も違えば、組織化され強い力を持つギルド(労働組合)が存在します。他国の事情はそれとして参考にしつつ、日本において、理屈としても、現実にマッチする解決策としても、どう考えるべきでしょうか。

6 さいごに

2011年の最高裁判決である新国立劇場運営財団事件についての権威ある判例解説では、労組法上の「労働者」に該当する労務供給者が独禁法上の「事業者」に当たるかや、労組法と独禁法や下請法等の経済法との適用関係についての議論は不十分であり、今後の検討課題だ、と指摘されていました(鎌野真敬・法曹時報65巻1号202ページ、脚注45)。

この解説が公表されてからはや数年。これまでにもこの点についての研究は複数ありましたが、依然としてマイナー論点であった感は否めません。今回の報告書を機に、さらに議論が深まり、透明性をもったルールが形成されることを期待するばかりです。

以上

■ 弁護士 小林利明のコラム一覧

■ 関連記事

「メディア・エンタテインメント ローヤーってどんな仕事をしているんですか?

―新学期によせてー」

2022年4月22日 弁護士

小林利明(骨董通り法律事務所 for the Arts)

法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。